李灵

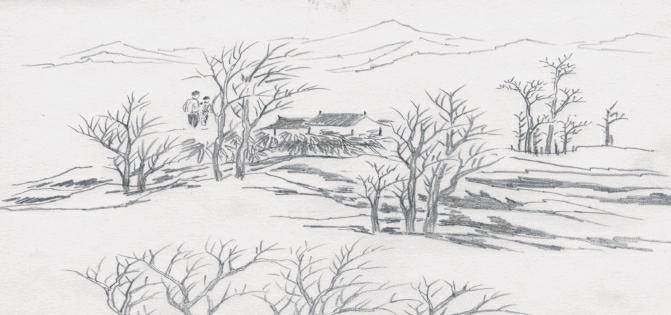

“孩儿——回家——”高一声,低一声的呼唤,由远及近,由轻到重……

一

想家,是一株千年古藤,牵动着每一根神经。无论走多远也远不了那份深深的思念。

每当午夜梦回时,月的清辉幻化出双亲的白发,手足的欢颜,那如雾的氤氲便会在黑暗中再次濡湿双眼。

小时候,我常常站在故乡的那条河边,久久凝望。

一条条过往的木船,渐渐近了,又渐渐远去,最后消失在满是晚霞的天边。我的心头便会涌出许多联想,它们漂到哪里去呢?哪是它们的家呢?它们的家会是什么样子呢?

随着年事增长,这种看似幼稚的联想在我内心深处非但没有减弱,反而愈加枝繁叶茂直到长成参天大树。也许是因为骨子里就潜藏着先人漂泊的基因,我渴望生命自由自在的生存状态。

只身漂泊在异乡多年,想家,挥之不去。行走在茫茫人海,无意听到一个声音,偶然瞥见一处风景,或是擦身而过的一个身影,会让我停下匆忙的脚步。

站立在鳞次栉比的楼群间,突然间,茫然不知身在何处,却又清醒地知道身在何处。那一刻,我们那么不堪一击,那一刻,我们又那么坚韧无比。难以言传的感觉,是心底发出的声音,那声音微弱而固执;在风中行走的足迹,步履蹒跚而异常坚定。

经过多年,我们融入他乡。小心翼翼藏匿起异乡人的痕迹,勤奋而努力。我们拥有一个新家,漂亮的房子,富足的生活,想到自己曾背井离乡的时候,庆幸也许远远多于感伤。可是被淡化了的故乡,注定会在某个月明星稀的夜晚清晰无比。

想家,是一路生长着的藤蔓,无数思念的叶片在不知不觉间爬到心里。生命的第一声啼哭呼唤过的家,用童年稚拙的脚步蹒跚过的泥土地,用青春的热忱拥抱过的那些人,注定會在某个时刻穿透时空呼唤你,回家。

一路风尘,倚靠在故乡的门槛。轻轻一声叹息,却沉重得让人无法喘息。

我们从哪里来,还要回到哪里去?太多的人太多的事,等着我们归去。车轮启动的一刹那,心,便开始筹划下一次回家的启程。

也许某一天,我们在故乡埋葬了最后一位亲人,是否,我们不再有理由回到那里?

可是为什么总在不经意间,想家的感觉还会在心中油然而生?

那种细碎的、温暖的、潮湿的感觉,将始终穿透漂泊的心。那种细腻、绵长、恒久的感觉,将连缀我们的一世一生。

二

家,总是梦里的模样。

返回这片生我养我的地方,徜徉在古徽州民居深幽的窄巷。

青山绿水映衬着粉墙黛瓦,尽管墨绿的青丝已杂陈了粉壁原先鲜亮的色泽,滴檐残缺已斑驳出岁月的风尘,但马头墙依然威风凛凛,翘首雄踞。

无梦到徽州,只因太美;即便有梦,也教人流连忘返,找不到回归的路。

小时候,避开母亲的视线,避开沉重的课业,偷偷开溜。

绕过高大的马头墙,后面是一条弯弯曲曲的青石板小路,通向田野。石板长短不一,一块挨着一块,平日里灰头土脸看不出模样,只有在雨水冲刷下才显出它的眉清目秀。

黄昏来临,太阳躲在山的后面,只露出半个脸儿。空气里弥漫着青草的芳香,我知道,晚霞又开始出来散步了。太阳渐渐落下,天空隐现出一些星星,亮晶晶的,似乎有很多眼睛在眨呀眨。乳白的炊烟和灰色的暮霭交融在一起,给马头墙、山样的屋脊、高大的树顶和街口巷道都涂上一层薄薄的银粉,使它们若隐若现,飘飘荡荡,十分奇妙。蚂蚱蹦跳着来了,蜻蜓欢快地来了,蝴蝶翩翩来了,鸟雀儿在头顶盘旋,亲近地“唧啾”几声,倏忽间又远去不见踪影……

“孩儿——回家——”高一声,低一声的呼唤,由远及近,由轻到重……躲在草丛中的孩子,先是故意屏住呼吸,大气儿不出,一声儿不吭,呼唤声稍稍停顿一会儿,便又由近往远飘去,飘到另一个方向。待那声音渐渐远去,细若游丝时,顽皮的孩子只须弱弱地应上一声,或假装咳上一下,那呼唤便热切地掉转回头,声声切切粘腻过来……近到有热气软软地、痒痒地吹拂到脸上,孩子不用睁开眼,只需伸上小手,哪怕沾满泥土,便可以攀缘到一双温暖的手,通常那是母亲的手,还沾有面粉的香味,就这样被牵着,懒懒地依着、靠着,穿过曲曲折折的巷道,回归到自己那最熟悉,最安全的地方——家。

希望一直徜徉在童年的梦境中不肯醒来。梦里还是水乡的模样,睁开眼已是北方的群山巍峨,呼啸着而来!

三

据说每个女子来到世间,她生命的另一半会在世上某个角落以男子的形态体现。

若干年后,全仗月老的那根红绳将成熟的生命雌雄体牵引到一起,组合成一个以“家”的形式出现的完整生命体,得以延续新的生命。

京城北端,燕山深处。广袤无垠的原始次生林,汤河玉带般蜿蜒其中,满族先民随清军入关的沿线,迁至一处喇叭状的沟口处定居,繁衍生息。

已经拥三百七十多年历史的村子,如今,人口户数与村庄岁数却相差无几。村民多是满族人,从他们逐鹿中原的女真祖先那里遗传了豪放、好客的基因。

入夏,月朗星稀的夜晚。一张方桌,几只木凳,五六样时令鲜疏。或炕头,或月台,或当院,或“火龙筷子”豆角架旁边,亲邻围坐,酌酒半酣,既是“迎且儿”的礼数,也是解乏的好方式。

女人从菜园里直起腰来,一丝笑意在眼角隐约闪烁,睒一眼进院的男人,扭身进了灶房,手里那把嫩绿的小葱还沾着新鲜的泥土。

劳累一天的庄户人家,从地里回来,最大的乐趣莫过于喝酒,侃天。酒,通常是“二锅头”,菜是拍黄瓜、拌水萝卜、小葱蘸酱之类。

蘸着自家老奶奶酿的黄酱,啃一口嫩黄瓜,咬一口鲜葱叶,大口喝酒,大快朵颐,端起口杯,“吱溜”一声一口酒咽下,美美地,很是惬意。如果当街再来一袋五香花生米或大豆之类,佐酒,一粒粒嚼着,一口口抿着,浅酌便悠长起来。endprint

满眼的绿色,把夏夜浸染得很凉爽,凉得甚至让蚊虫也张不开嘴。

男人们先是在自家院内独饮,不时望一眼那远山,隔着那道矮墙,跟收工的邻家叔伯们招呼着。话是千篇一律的:“来呀,喝点儿?”

隔壁家的极有可能洗罢脸,拎着大半瓶子酒过来,尾随的邻家女人把早已备好的小菜也一并端过来,小院一时间热闹起来。照例是女人们侍弄孩子,自己匆忙扒拉几口饭菜,再照顾男人。

桌边,婆媳婶娘几个一边给饭桌打点酒水,一边取出各自纳的鞋垫,轻笑着比对花色;孩子们嬉闹着从这个院子追逐到另一个院子;男人们喝着酒,高一声,低一声,或浅谈,或阔论,亲和的民风不经意间溢满院落,随着起伏的群山绵延至无边无际。

夜色越来越浓,北方女人开始召唤孩子回家,她们通常称女孩为“丫儿”,男孩为“小子”。仿佛又回到了小时候,听到母亲在召唤。南方女人站了起来,她直了直身子,走出院子。

“孩儿——回家——”一声挨着一声……

清亮的尾音消散在胡同的尽头,便有欢跳的身影风儿一样送过来,把涂满月色的单纯与快乐硬生生地塞满母亲的怀抱。

四

梦里。始终撑着伞,在故乡长长、深深的雨巷里徘徊……

许是人回来了,但魂还留在江淮曲曲折折的岸边,找不到来时的路。

一个接一个的电话,惊醒不思回归的那一缕魂魄,穿过童年捉迷藏时那逼仄的小巷仓皇逃离。返回到的书桌旁,电脑、文档、键盘、鼠标……一切还是那样坦然,只是隔了年代,隔了世间。

人生的旅途,行走四十个春秋,一半梦归南方,一半魂牵北方。

一个很大的空间,里层和外层,拥挤的人群。始终坐在边缘,略谙世事的成年總想回避一些直面的镜头,我努力回避着一些视线。

一种来自内心深处的召唤,前所未有。如同幼年,痴迷自然的怀抱,母亲的召唤声声切切。一如当年,绕过马头墙,总也有绕不掉的一些东西,一直尾随着你。幼童暂时躲过母亲的视线,躲过沉重的课业,绕过高大的山墙,沿着青石板小路,曲曲折折地来到大自然的怀抱,与草木同呼吸,与昆虫亲昵一样……如今,我绕过一些烦琐的事务,逃避着一些苛责,偷偷摸摸,风雨兼程来与我的至爱相约,与文字相伴……

一边是迷途忘返的流连,一边是内心回归的矛盾纠缠。仿佛许多年,我一直一直徘徊在青石板的小路上,找不到回家的路。

“孩儿——回家——”那高一声,低一声,由远及近,由轻到重……来自心灵深处的召唤,声声切切。回家,回到我精神的家园。endprint