赵鹏飞,鲍雨祺

(天津理工大学,天津 300384)

一、数字媒体技术与展示空间的概念及联系

(一)数字媒体技术

跨艺术、科学等多领域的复合结构技术,以数字为核心将艺术与技术的知识融合。其具有传播特性,在传播者与受众之间架起一座沟通的桥梁。简单来说“数字媒体”就是“多媒体”,是以数字技术作为信息传递载体,但其更具有视觉效果,以带动受众的互动体验为目的。如今在展示设计领域,利用现代科技和新媒体形式进行创作。(二)展示空间设计

在特定的时间与空间内,运用艺术语言对空间及平面等构成进行设计。展示设计在艺术设计领域中是具有复合性质的设计形式。融合二维、三维、四维等设计因素,以达到完美传播的目的,展示空间设计的界面通常为地面、墙面、顶棚等空间环境。(三)二者的关系研究

展示空间设计与时俱进地运用现代科技手段、技术形式以及各种新型技术材料,借助高科技手段,数字化技术表现,多视域、全方位、立体化地展示空间内容。让参观者准确而快速并且高效地接受信息。二者紧密联系,数字化展示设计标志着现代展示的发展方向。数字化媒体展示设计以传统方式无法抗衡的互动性、综合性和强烈的现场感来打造更符合信息时代人们的阅读方式,深受大众的喜爱。二、数字媒体技术手段及其运用

在现代展示空间的设计中,数字技术手段的运用,突破了过去的展墙、展柜、图片、文字及灯光等传统手段。大型银幕墙、远程影像视屏墙、环幕电影及各种数字技术得到了广泛的运用,这些新技术和新媒介,不仅转变了传统展示中像图文展板这一系列的单一展示形式,同时提高了展示空间信息的传播效率,也使今天的展示空间更具有吸引力。1.虚拟现实类:VR虚拟仿真、VR360°全景(商业展示空间:带来经济价值)

2.多媒体互动类:桌面互动投影、墙面互动投影、地面互动投影,虚拟翻书系统、触控沙盘投影、数字媒体触摸互动系统(博物馆、纪念馆:信息传递,学术研究,教育性质,社会价值)

3.全息成像类:3D全息、幻影成像(主题性陈展空间:营造沉浸式空间,对主题内容达到一种全方位、多层面的诠释)

4.数字影院类:360°环幕,多通道环幕,多通道折幕、弧幕球幕,4D影院(科技馆,文化中心,展演空间:其以展示形式的动态化来满足参观者的“静观”状态)

三、数字时代展示设计的位移

(一)展示载体的转变——从物质性到非物质性

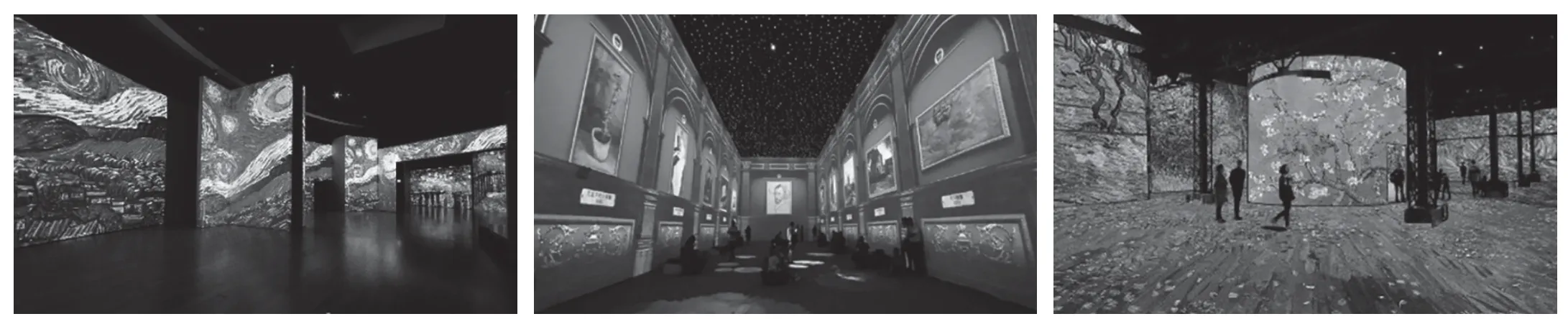

物质到非物质的转变是展示设计发展变化中最为突出的特点。从可见可触摸转向不可见不可触摸,从有形转向无形,从真实转向虚拟。这些得益于技术所带来的趋势变化。更准确的来说,它不是彻底抛弃展示空间内的物质性,而是将物质性手段与非物质性技术融合成为互动展示空间设计的主流方式。物质性手段指传统展陈中的展板、展柜、展台、展品以及实体场景空间等这些物质性信息传递的载体,也可以说是物质性的构成基础;而非物质性的表现则是利用数字技术、虚拟现实、多媒体互动、全息成像等数字化的展示营造场景空间。这种空间依托于数字化技术而产生,不具有实际的物质形态。例如梵高沉浸式艺术展(图1)就是运用360°全景技术以及“声光”技术将梵高的作品还原成3D场景,即使真迹不在现场,但空间内所传递出的真实感,让参观者无需置身国外也能尽情欣赏堪比原作效果的全息影像。

图1 梵高沉浸式艺术展

(二)展示模式的转变——从展陈模式到参与、交流、互动体验模式

展示设计架构了设计者与参观者之间沟通的桥梁。在封建时代初期,展示形式主要体现在宗教活动和商业活动中。以收藏珍宝、书籍为主要目的,因此出现了专业博物馆、官邸、私宅博古架等。进入工业革命时期,工业革命缔造了展示设计艺术的繁荣发展。世博会的出现为展示注入了新血液,其表现为多元化模式的构建。在数字化时代之前的展示设计通常为单调的单向信息输出和参观者的被动参与式,其只关注于展览内容的“物化”,导致展示同质化、平庸化、模式化的问题暴露出来。而在科技的创新、技术的更新下,展示模式伴随着数字媒体技术的发展也获得了相应的演进,其表现为开始注重观众的互动性和体验性,增加了参观者的参与性和娱乐性。如米兰世博会德国馆中将一张“纸板”作为交互媒介(图2),运用多媒体互动投影技术,将文、图、视频等信息在纸板上生动呈现。场馆内放置着多个展示区域,借助这张纸板实现类似翻页、退出等功能。人们就可以主动地、自由地、个性化地参观体验互动,而不再是枯燥的站在无反馈机制的展板前。德国馆在历届世博会中出色的互动模式值得我们学习。

图2 米兰世博会德国馆:一张纸板的交互设计

这种模式的转变带给我们一些启示:作为一种传达理念的手段,设计的目的就是让人在情感上产生共鸣,而最好的方式就是调动参观者的多维感官,让其充分介入设计中,籍由参观者的介入与装置的互动使得设计呈现出一种更为和谐的状态。

(三)展示设计的转变——从静态到动态

展示从静止状态转向运动变化状态,数字化的表现方式能将设计对象表现得淋漓尽致。从其中一个设计要素—展线设计动态化来进行分析。展示设计在初期由设计师在二维范围内做出设计意向,更偏向于局部的平面图像的设计展示。随着技术和趋势的发展,设计师将设计的内容逐渐向展馆的空间范围内进化演变。它所强调的是实体空间形态的表现处理,将空间规划作为设计的核心要素。但是随着数字技术的广泛运用,设计师的设计重心走向了以人为主的设计趋向,人在展示空间中是在运动的状态下进行体验并获得最终的空间感受。例如从设计层面来说,展馆中展线的设计处理就是结合数字技术实现了从静态向动态的转变。传统展馆的线路设计普遍为静观,通过如箭头一类的指引标的指示,参观者按照展馆张贴的平面图上的线路,乏味地进行信息接收。有时会造成参观者进入不必要的重复路或者错误的路线。而在数字媒介的介入后,展示方式出现了动态而有节奏的形式转变,如《国家宝藏》打造的全新沉浸式文化项目——“东方智美”国家数字体验展。在“食文化”展厅中,以“曲水流觞”之态蜿蜒向前的长桌贯穿整个空间,几十个铜餐具错落排布,“漂浮”于历史长河之上,盘中以动画影像的形式来展现中华饮食文明(图3)。参观者移步换景,这种游览路线将信息传递赋予了更多的趣味性和观赏性。

图3 国家数字体验展“食文化”展厅

(四)展示形式的转变——从单一视觉到多感官体验

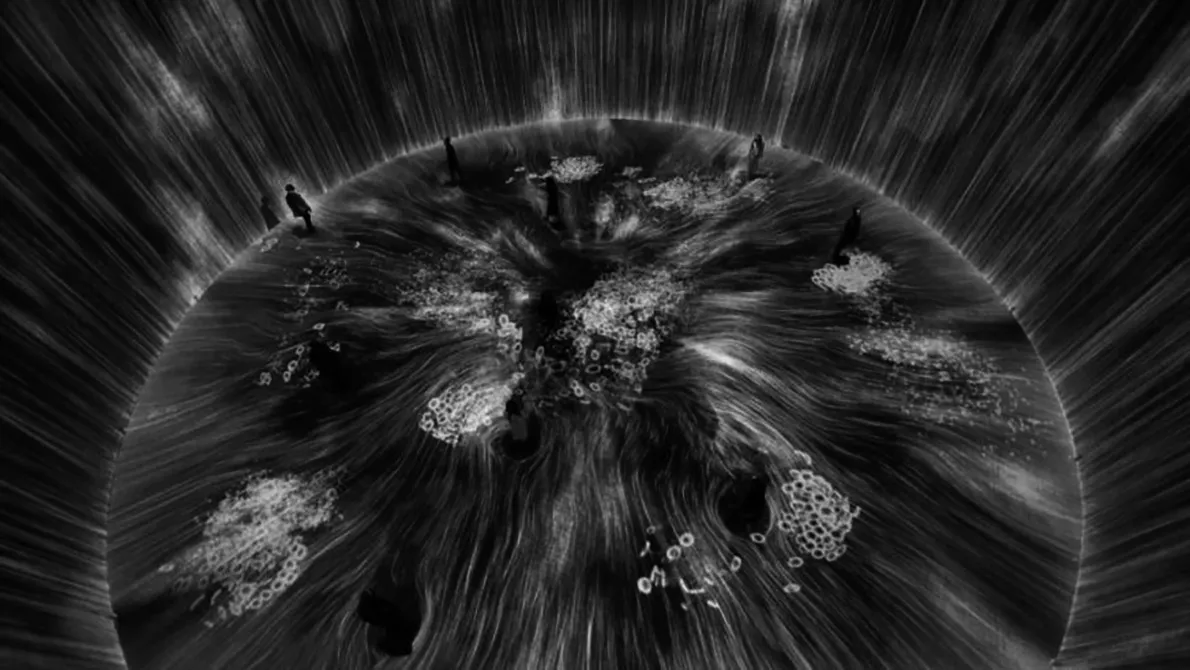

新媒体技术手段的更新导致形式的转变,从单一转变为多元。从展馆初期形成后在很长一段时间里,其只满足于单一的展陈形式,单纯的信息传递或者展品的收藏,仅仅满足于参观者的视觉体验的审美建立。展陈形式的单调和枯燥引发了数字化技术手段在展示设计范围内的变革。在强调参观者的情感体验和参与性互动性的同时,调动多种感官如视觉、听觉、嗅觉、触觉等感官的体验,打破空间和心理上的距离和隔阂。通过“情景交融、物我交融、相互渗透”的形式建立人、空间、展品、技术、信息之间的联系。丰富的展示形式构建多元化的展示空间。如日本数字艺术团队teamLab是近年来打造沉浸式艺术展的领先者(图4),其运用数字化虚拟技术,把人置身于光、影、声组成的空间内,调动视觉、听觉、嗅觉、触觉感受打造一场沉浸式的互动体验。它与传统的“不可触摸”相反,更鼓励参观者用身体进行三维思考。花朵在触摸中绽放,灯光在声音中点亮。他们的优势显而易见,其在于擅长运用技术手段创造空间体验,目的是探索信息时代的人类行为,对新型展示形式提出创新的模式和思考。他们对现代展示空间在今后的发展具有很大的价值意义。初期展陈强调于对参观者视觉体验感的建立,而如今更加追求多种感官的情感体验。

图4 t eamLab:油罐中的水粒子世界

四、数字媒体技术在展示空间中的作用

(一)持续参观者的注意力

当参观者置身于一个拥有大量信息的环境中时,人的注意力的持续时间都是非常有限的。数字媒体技术手段与展示设计的融合就是在视觉环境营造的基础上让参观者进行体验。例如通感体验,调动人的多种感官使其亲身参与进来,成为作品的一部分,继而能够主动地接受所传递的信息并与之完成艺术理念的交融,以达到增加关注时长的目的。(二)信息的高效传达

顺应信息技术和数字技术的迅速发展,例如博物馆这类有教育意义的展示空间,其展品和文物的文化信息都不是一目了然的,所以信息的输出就显得格外重要。新媒体技术的介入恰恰能很好地解决这一问题。利用技术手段对展馆和展物进行介绍和解读,不仅有利于激活博物馆的空间氛围,也对展物、收藏品这类拥有重要意义和价值信息的载体展示变得更加灵活生动。其最大优势就是针对所有人群,不会因为专业水平的高低而将一部分参观者“拒之门外”,其包容性极强。(三)为展馆效果取得效益

如今,现代展览都热衷于用数字媒体技术打造沉浸式体验,目的在于为参观者营造一种虚拟情境,模糊虚拟与现实之间的界限判定。随着技术与艺术的共同发展,这种沉浸式展示体验空间可以让参观者在特殊环境内产生个人的情感认同。在一些不以政府财政支持为经济来源的小型展览活动中,如何取得经济效益以满足运营成为设计者在考虑艺术性设计之外需要同时考虑的重要因素,在经济需求背景下,这种线下互动与沉浸式体验的展示形式,有助于吸引更多的参观者,以增加展馆的经济支持,非常符合当前的文旅产业的发展需要。这种沉浸式的体验项目就成为取得效益的重要手段。数字媒体技术介入后的体验形式为文旅注入的不仅仅是单纯的经济增长,其对文化的交流、融合、传播都影响深远,也为文旅格局的商业模式带来全新的思考和更多的可能性。五、数字媒体技术与适宜性的思考

这种适宜性主要是探索技术与艺术间的模糊界限,不可否认技术的出现并在展示空间中得以运用,在更多方面是促进了展示设计的发展和进步,它给予了空间更多的可能性。但是也正是因为这种泛技术化的展览越来越多,也同时导致了部分展馆为了技术而技术,为了去迎合现代人们对高科技审美的口味,而去盲目追求最新技术。像TeamLab这类在年轻人朋友圈中的“网红展”对于传统展馆来说,他们将其引进展馆内是有利的,一方面可以展现展馆的前卫形象,与此同时也能带动其他展览的流量。而这一现象从侧面来说,就新技术和传统艺术怎样能更好地结合产生了新的思考。从现在大大小小的展览中不难看出,设计的趋势始终引领着技术的创新和研发,技术的不断更新提供了更多的理念,体现出设计从思维到艺术形式的创造力。技术的融入使艺术走向多元化,使艺术设计多风格绽放魅力。如何将技术作为一种展示手段,而不是最终的展示目的,我们可以通过倡导正确的适宜性态度来去除泛技术化,有选择地进行技术艺术化,在不失传统文化内容的前提下挖掘传统媒介的潜力,利用技术手段更好地进行信息传递。在面对未来的年轻态的同时,以数字化手段活化文化基因,让优秀的传统文化得到更好的传承与发展。