明月

一

麦子黄了,杏也熟了。

南石驿外出务工的一帮红男绿女纷纷返乡帮助午收,倦鸟归林时,在瓦城求学的麦黄杏瞠着暮霭也回来了,带回个“茄子”(皖北方言,有“累赘”意),笔名上石。她家的承包地已经转租了,很显然不是冲着午收。

麦黄杏一家三口人,嫂子楝花、侄儿瓦当和她。

嫂子看上石长相猪头猪脸,就问麦黄杏:你跟这个上石是啥关系?

师生关系。

楝花不信,小姑子大了,不便深问,便托村委会的南主任去掏她的话。麦家是南主任的结对帮扶户。南主任抱着肚子,一杯茶,一包烟,琢磨了大半夜,认为让他出面问这事有点儿不太合适,次日清晨,还没等麻雀出征,便给楝花拧去一个电话,又把问题还给了她。楝花感觉这事儿棘手,却又不能撒手不管,因为她是嫂子,俗话说,老嫂比母,丈夫外出务工,十年不归家,她带着儿子瓦当守了十年的望门寡,是一家之主呢。一个清淡如菊的家庭,冷不丁冒出个来路不明的老男人,让人好说不好听,无论如何她得出面管一管,不能毁了麦家的累世清誉。

楝花家是南石驿的困难户,在渡口起了两间理发店摆弄烟火。麦黄杏把上石老师安排在理发店凑合了一夜,天刚放亮,没跟嫂子打声招呼,就把他推上了山。楝花就很不高兴,这死妮子!决定去找她,问她到底想干啥。一个黄花大闺女,带个半身不遂的老男人四处招摇,你不要脸,当嫂子的还要脸呢!不然,麦家何以在南石驿张脸立世?

上山是南石驿对上街的一种俗称,分为山上和山下,山上的街叫天街,卖工艺古玩,花鸟虫鱼;山脚的街叫坤街,卖农副产品、百货日杂。楝花在坤街没有找到麦黄杏,决定上天街再找找。

山脚丢得远,一千零八级台阶爬进云里,楝花爬到半山腰摸出手机,喂喂几声拧不通,不知麦黄杏啥时换号了。天街人头稀,多是一些痴迷文玩的风雅人,扫了几眼没看见,便一路找到禅阳寺。

寺院一角,麦黄杏正在上石老师的指导下练写生,见嫂子上山来,慌忙迎上一步打招呼:嫂子,是来上香,还是许愿?

楝花粉脸一沉:杀猪!边回答,边拿眼缠上石。上石老师点点头,算是打过招呼,扛着脸尽她缠。

上石身量大,堆满小推车,体毛旺,胡子拉碴。乍一看猪头猪脑,细一看,眉眼颇周正。楝花把麦黄杏拉到一方碑山后审问:杏妹,给嫂子说实话,你跟这“茄子”到底是啥关系?

南石驿流行一句粗话,叫裤裆里吊茄子,没蛋找个蛋。

石膏和豆腐的关系。

是下来度假,还是做客?

治病。

城里西医中医一大些,为啥偏要跑到乡下来治呀?

医院动辄吊水,他被吊怕了,迷信偏方治大病。

你打算让他住哪里?

船上。

你可真会想啊。

细一想,也只能如此了。麦黄杏是公公从麦地里捡来的弃婴,当时正是麦黄杏熟的季节,便给她取名麦黄杏。既然小姑子铁了心,她这个当嫂的又能说出什么呢。当下便拧通了傩镇的装修师傅,请他过来一趟,起个船屋。

南石渡是个公益岗位,村里考虑到楝花理发店生意时好时差,就把渡口交给她代管,店里来生意了就忙顶上的活儿,空余时间就去牵渡。

楝花伺候一大一小两条船,大的是铁皮船,机动,大前年海事局配发的,限载二十人,玩不响,就在两岸的柳树上拉了一根长绳来回牵;小的是木船,限载十人,桨篙两用,人多时就牵铁皮船,人少时就摆木船。

装修师傅把起船屋的材料一车拉到南石渡,问楝花:你是装铁皮船,还是装木船?

装木船。

师傅带来两个小工,一起动手,先下料构架,电焊接缝,后铺铁皮,再铺房面板。正铺着,南主任肚子托只茶杯,一路橐橐,拍着青石板晃了过来。

上石老师堆在手推车里,眼挂茶镜,看世界一派茶色。

南主任围着他缠了一圈,明知故问:楝花,这是来的哪位客人哪?

杏儿的老师。

南主任主动把手递过去:来,认识一下。职业很神圣啊,开蒙启智。

看他左手没啥反应,便伸向右手。

上石老师抬手轻轻搭了一下。

南主任知道这个上石老师病得不轻,遂晃进候渡亭,把茶杯放在镇渡石的眼窝里,然后把肚子挂上去。看船屋铺得薄,便跟楝花建议:楝花,铺薄了夏天过热,冬天透寒,再加厚点。

楝花就让师傅依着主任的意思办。

师傅便在木板上又加铺一层镀锌铁皮,外苫一层茴草帘子。南主任还是嫌薄,说:再苫一层。

收拾妥当,师傅就让麦黄杏进去看看可满意。

麦黄杏低头走进船屋看了看,說:把里面几道挡板全打掉,改成一张平板床,离床一尺高再纵向搭一根枣木扁担,一头担在船尾,一头担在靠门的挡板上,用扒钉固定死。待改装好,麦黄杏先“大”在扁担上试了一下,又让上石老师也试试。上石老师骑在扁担上,上身仰躺,两臂平伸,套进两扣固定的皮环里,然后,再把两只脚平伸,也套进船尾另外两扣皮环里,直挺挺地“大”在那里。

麦黄杏问:老师,啥感觉?

提心吊胆。

要的就是这种效果,早晚各“大”一个时辰。

南主任感觉颇新鲜,也要“大”一下试试。

麦黄杏说:有病治病,无病预防。

南主任动了心机:师傅,麻烦你照原样在铁皮船上也给我整一个,一早一晚,过来陪陪上石老师。

铁皮船改起来比较麻烦。

你只管改。

上石老师心跟明镜似的,南主任说的是客气话,其实是过来监督他。麦家一个豆蔻少女,一个望门寡妇,他能放心吗?!

南石驿的一帮留守妇女喜欢看景致,听说麦黄杏从瓦城带回个猪头猪脸的老男人,便纷纷跑到渡口,把上石老师困在候渡亭品头评足。

一帮小娘们眼毒,把上石老师从头到脚品到骨头——

猪头猪脸!

顶上翘根撅上天的尿臊辫儿!

胡子能当拖把使!

老师就是这副形象?嘁!

杏儿一会儿给上石老师续茶,一会儿给他擦脸,照顾得无微不至。

仅是师生关系这么简单吗?鬼才信呢!

一帮小娘们尤其看不惯上石老师那根撅上天的尿臊辫儿和他一地芜杂的猪头猪脸。

有小娘们便找到南主任跟他七嘴八舌,上纲上线:男不男女不女,影响村容村貌!建议把他的猪头猪脸收拾一下。

半开半放的南主任也有同感,认为有道理。南石驿是个文明村,这副尊容的确影响不好。南主任便一路拍着青条石晃到渡口。

上石老师在船上吗?

正在摆“大”字。

村里一帮留守妇女跟你过不去,特意委托我过来给你捎句话,说你的这副尊容影响村容村貌了。

俺听着呢,你是南石驿的大拿,一帮小娘们嘴再大还能压住你的腮吗?

话可不能这么说,民意不可违嘛。

上石老师明白,南石驿不比瓦城,受古风熏陶,思想老派,能宽宥问游南石驿的红男绿女,却无法容忍身边出现这种不男不女的“二窝鬼子”。看来,不入乡随俗,一帮小娘们肯定不会放过他。

南主任临走撂下话:抽空找楝花收拾一下吧。

麦黄杏目送南主任捧着肚子远去的背影,愤愤不平:少见多怪!

第二天早饭后,麦黄杏把上石老师推到楝花的理发店,两人一左一右把他堆在皮转椅上。

麦黄杏提醒说:嫂子,上石老师混场面,是个讲究人,要尽量把活儿做细点儿。

这个自然。

楝花做顶上活儿恪守一个底线,无论是草芥乡谊,还是村干部,一视同仁,一律启用九分功,唯独对教师高看一眼,优待十分。

楝花说:上石老师,您是刮光头,还是理板寸?

理板寸。

板寸分为六款呢。说着,指了指墙上的几幅挂图说,你挑一款吧。

上石老师摘下茶镜扫了一眼,指着其中的一款圆寸说:就它吧。

上石老师从弱冠之年就开始留小辫儿,蓄胡子,一直留到翻过而立之年,已经留出了感情,顶上风雅了十几年,感觉良好,来到南石驿,不知咋地就得罪了一帮小娘们,非要对他进行卫生革命不可,颇是舍不得。

楝花手握电动理发推剪,走近一步,把一怀山水擩进他眼里。上石老师不敢看,把头沉向一边。

楝花并不急着下剪,她先围着上石缠了一圈,一番审视,这才开始徐徐走刀,一如收割机一路嚓嚓走过田野,将两侧的头发理得轻薄轻薄的,接着再稳着功夫把头顶的发丝顺着脸形弧度往下修剪,不留一丝杂乱,平展如砥。

一支烟的工夫,圆寸出来了,上石老师感觉一头清爽。

麦黄杏把老师翘上天的尿臊辫儿恭恭敬敬请进一只塑膜袋,扎好。老师接过,透视一眼,轻轻叹口气:帮我收起来吧。

楝花收起推剪,转入第二步,修面。

在瓦城,年轻一代理发师只理发,不修面,把残山剩水丢给摆野摊的剃头匠。上石老师不知楝花的修面功夫咋样,怀着试试看的心理,一咬牙把招牌交了出去。

上石老师提醒说:妹子,脸是门面,走刀时千万小心点哪!

楝花嫌他哕嗦:放心吧。

楝花温了三条白毛巾,取出一条搭在上石脸上,稍许,试试不甚热了,揭下,再搭第二条,待三条毛巾热敷一遍,又均匀地刷了一层香皂膏,上石老师的一地芜杂便被驯顺得服服帖帖。

楝花用的是全钢老式手动剃须刀,手捏刀柄,把刃部在一幅三寸宽的生牛皮上反复摩擦,鐾刀一罢,擎在左手,右手握成虚拳在他的喉結上方、舌骨上缘凹陷处悠着功夫滚来滚去找穴位。滚着滚着,暗暗把丹田之气运至食指,照准廉泉穴,出其不意翻手一点,上石老师咯噔一下被点晕过去,行话叫放倒。被放倒的上石老师驾着一羽白色鸟悠然飘进一条时光隧道,开始幽幽走阴。

白色鸟飞过童年的芳草地。

邻家旦哥说:猫耳眼点眼角,看见苏联莫斯科。

上石信以为真,随手拔下一棵猫耳眼,掐断,把奶水一般的汁液涂在左右眼角上,汁液毒性大,半支烟的工夫,两只眼睛便肿成一对熟透的水蜜桃。

旦哥,莫斯科在哪里呀?

这刻上,楝花开始细着功夫走刀。

面对一地待收的庄稼,父亲的话谆谆在耳:花呀,用油石把镰刀磨快点,摁到地皮以下割,一镰咬住一镰,刃刃相扣,最好看不见麦茬,这样耩地时才能不挡耧铧。楝花记住了父亲这句话,屏声敛息,一刀比一刀摁得深,逼出真皮毛乳头;一刀比一刀咬得死,一览无余,徐徐推进,犹如灭茬机,不留一茎毛桩。

白色鸟继续飞呀飞,飞到瓦城,瓦城到处种满高楼大厦。

罹患梦游症的爱人马兰花不知啥时游到了搭伙办班的旦哥床上,两人一合计,把他多年的积蓄一卷而光,私奔了。

马兰花,你在哪里呀?

楝花一番操作,终于放倒最后一棵麦子,随手瞠了一把,根须全部隐在毛囊里;又瞠一把,感觉如同宋代汝窑烧制的瓷器。接着,剪鼻毛、拔倒扎眉、起刺瘊、挑黑头、梵境采耳。待把角角落落收拾一遍,那羽白色鸟也飞累了,栖在窗前那棵玉兰树上,静待花开。

楝花长出一口气,把刀换在左手,右手再次握成虚拳在他的喉结上方、舌骨上缘凹陷处继续悠着功夫滚来滚去找穴位,滚着滚着,瞅准廉泉穴再次一点,行话叫收起。

上石老师咯噔一下醒来,略显夸张地伸了个懒腰,长舒一口气,发现手里握枚淡绿色鸭蛋,笑了。

临将杀尾,楝花又顺便送上石一套拍打捶砸、四拽八挎的小花活,让他品味一下修面余韵。一招一式,透着男人的干练,女人的优雅。

至此,一桩顶上活儿这才算完美收官。

妹子,这手段放在城里也是大师级水平了!往后,哥的这张脸就交给你来收拾了。

三

上石老师被卫生革命后,沉沉实实睡了一觉,东方破晓时,被一泡尿憋醒了,在他的印象里,这是来到南石驿睡得最踏实的一夜。摸索着下了床,稳了片刻儿,正行方便,瓦当跑上船来。

老师,我来拎尿桶。

上石老师遂努一把力,不由得哆嗦了几下,把尿撒了一手:这就好。

妈妈说,以后,园里两畦韭菜就交给您了。

为啥?

妈妈说:男人的尿发园地。

上石老师苦笑笑。

上石老师不想再上床,草草洗漱一罢,开始摆“大”字,一直摆到八点。早餐麦黄杏送来一杯北大荒豆奶粉,一只红富士苹果。

吃着喝着,上石老师突地冒出一句:告诉你嫂子,菜园里那两畦韭菜往后每割一刀就铺一层草木灰,入冬时盖一层豆毛暖冬,春天扒开,铺一层兔子粪,如果没有兔子粪,铺一层羊粪也行。

麦黄杏愣了一下:老师,咋突然想起关心俺家的两畦韭菜了?

上石老师目光搭在薄雾蒸腾的水面上,笑笑,一脸高深。

老师,今天您想去哪里?

上石老师扑撸几把圆寸头说:我想去村里会会一帮小娘们。

通向村里的路是一条石板路,车啃牛刨,早已坑洼不平。有人建议揭掉重新铺一下。南主任却说:南石驿是个古村落,吃的旅游饭,要的就是这种古韵。

上石老师喜欢品读石板路,丢开小推车,一路架拐走。

南石驿历史上是个驿站,南石两姓是驿丁的后裔,发展至今,已有三百来户人家。只有麦家是外姓。

上石老师没有会到一帮小娘们,颇有几分遗憾。

一帮小娘们都去卧霞服装厂上班了,村里只剩下一些镇守寂寞的老人。

上石老师说:咱到巷子里随便走走吧。

南石驿的小巷是个井字状,六尺宽,若有小轿车造访只能泊在渡口,或村口。小巷沉在岁月里,年复一年地车啃牛刨,游人的每一步都踏进历史的麻坑里。两厢清一色明清建筑,或砖或石,既有徽派的影踪,又有皖西北特色。上石老师每发现一处特色建筑,就让麦黄杏停下来,支起画架画速写;见有老人拿目光拦她,就让她给老人画素描。老人天天见识,习以为常,定力好,摆好姿势积极配合。临走,老人却不愿留下她的习作,说是只画了七分像。俗话说,七分鬼,八分人。老人迷信,不想做鬼。

麦黄杏的眼神立马暗成黛瓦。

上石老师鼓励说:要笔秃干管,墨磨万锭,方才熟能生巧。

正走着,一阵斧凿的叮当声从一扇小脚门里跑出来。远远搭一眼,门楣镶嵌一块青龙黑招牌——南山木工坊,落款淮上孤桐,湖蓝填壑。

南石驿历史上出过举人,进士,崇尚文化,但凡把日子过出几分气象的人家均喜欢请名宿大咖题写匾额,或木或石,昭彰身份。

上石老师说:进去看看。

麦黄杏上前一步拍拍虎头辅首,门虚掩着,便轻轻推了一下。内里是座进深二十余米的大院落,一排六间主房,两边厢房,中庭钢骨架顶。分出三个车间,养了两位师傅,六个徒弟。主营农耕器具,供游客赏购。

南主任正在西厢摆“大”字。

一个站门徒弟高声唱道:南主任,接生意!

南主任慌忙滚下扁担,捧着肚子迎了出来。

哟,是上石老师呀,快请坐!

不方便,还是站会儿吧。

是来闲逛,还是送生意?

能接招牌吗?

接木招牌,不接石招牌。

我送的是桩石材生意。

你走错门了,抱瓮石材厂接石活儿。

南主任把上石老师送出小角门,目送他一架一拐远去的背影,重重地嘁了一聲:这个上石呀,真是,没看见招牌上刻着南山木工坊吗!

四

南主任对上石老师没有好感,周日,便约他一道爬天梯,顺便再摸一下底细。

瓦当知道后,缠着麦黄杏也要去。

上石老师想,爬一回天梯不容易,就认真准备了一下。南石渡到坤街清一色石板路,到了平路,上石老师就让麦黄杏推着走;路咬牙了,就下来架拐走。中途经过一丘小山包,竹木葱茏,小溪潺潺。上石老师把屁股沉在一丘卧牛石上休息片刻,说:南石驿的山水养人哪。到了龙骨山下,上石老师仰望一眼爬进云里的天梯说:我架拐上吧。

麦黄杏说:老师,您架拐练的是半边身子,不如丢掉拐棍爬着上,全身都能用上力。

四仰八叉不雅观。

您这是来治病,又不是来作秀。

南主任说:我来陪您爬。

主任也能放下这个架?

南主任低头瞅一眼大肚子说:你的今天,就是我的明天。

言重了,南主任这身板坚如磐石,稳若泰山,不会的。

瓦当头前引路,上石老师每爬几级,便停下喘口气儿,接着继续爬。瓦当嫌他慢,就绕到他身后,用头抵住他的屁股往上顶,嘴里喊道:老师加油!老师加油!

上石老师颇感难为情:瓦当,不要这样,不雅观。

瓦当不听,继续吭哧吭哧往上顶。

南主任弯腰困难,爬着爬着,一不小心,被阶棱子挂住肚子,便后退一步,摘下来,继续往上爬,爬几步,就坐下喘口气儿,扭头看一眼上石说:上石老师,是面子重要,还是治病重要?

这样,有失斯文。

问游龙骨山的红男绿女纷纷侧目,不知这对大胖子整的是哪一出。有人认出南主任,热情打招呼:南主任,您这在干啥呢?

还想多听几年的晨钟暮鼓。

爬至半途,三人都累得雨泼汗流。南主任建议上石老师把上衣扒掉。

上石老师说:不雅。

你不扒我扒。

瓦当看他扒,也去扒。

南主任问瓦当:瓦当累不累呀?

比帮妈妈牵渡累。

南主任捧着肚子,笑得比孩子还天真。

南主任先一步爬上天梯,便把肚子挂在镇梯石上,俯视山下一个小男人在顶一个大男人的屁股,不解地摇摇头。

杏儿,你伺候老师啥时才是个头哇?

师徒如父子,如若不好我就伺候他一辈子。

你个傻杏哟!

瓦当把上石老师顶上天梯,每人浇了一瓶农夫山泉。山风硬硬地走过来,很快就把汗水收干了。上石老师仰视一眼越走越高的日头,说:走,陪我去一趟石材厂。

老石匠正埋头雕刻一通六尺碑。

师傅忙呢,给您送活儿来了。

老石匠丢下雕刀,把一行四人迎进院内,烟茶招待。看上石架一副枣木拐,吃了一惊:看你年纪轻轻,啥时落下这毛病呀?

上石老师唁了一声:一言难尽。

看上石有难言之隐,老石匠便把话题岔开:请问,送的是啥活儿?

师傅,为啥不用机刻?

尊重自然。

老石匠咽了口唾沫,旧话重提:请问,送的是啥活儿?

我想把楝花理发店的招牌做“硬”点,请一块牌匾,一副楹联。

老石匠遂报出几种石材:山西黑、大理石、济南青、青龙黑,都是上等材质,挑一款吧。

青龙黑。

联骨是自题,还是请名宿捉刀?

初习涂鸦,自题,来时预备了两副,帮我从中挑一副。说着,摸出一沓红星牌夹贡宣,一联为:提起刀人人没法,拉下水个个低头。横批:辞旧迎新。

二联为:头上千条烦恼,店中一次解决。横批:头等大事。

牌匾为:楝花理发店。落款上石。

老石匠以手加额,沉吟片刻说:就选“头等大事”吧。请问这个上石是何方高人?

敝人。

不错,不错!结体方整挺劲,笔法凝练,初看似是稚拙,细加品味,方见笔笔精巧,章法行气沉着有力,古妙异常。以抱病之躯尚能挥就如此墨宝,实属难得呀!

谬赞,谬赞!

请问,是走阴文,还是走阳文?

走阴文,牌匾朱漆填壑,楹联湖蓝填壑。

是要机工,还是手工?

尊重自然。

下周日来取吧。

五

南石驿与龙骨山走得近,早晚雾重。

南主任摆过“大”字,吃过早饭,小村依旧泊在雾里。

通过几次接触,南主任感觉上石这人如同晨昏的蜃气,令他琢磨不透。一是因为来路不明,去掏麦黄杏的话吧,掖掖藏藏不肯明说;二是藏得深,不愿主动与人交流;三是行为古怪,不按常理出牌。就凭这三条,他有理由对上石心存疑窦。楝花家是他的结对帮扶户,眼下稳定压倒一切,脱贫压倒一切。突然冒出个不男不女的“二窝鬼子”,一下打乱了平静生活,让他不得不对他防一手。

方便一罢,南主任肚子托只茶杯,一路橐橐,拍着青条石晃到渡口。

上石老师起床吗?

正在摆“大”大字。

给你送张明白卡。

上石老师滚下扁担,伸手接过,扫了一眼,心头兀地一沉。

不许无故走进楝花理发店。

不许对麦黄杏心存非分之想。

不许跟南石驿一帮留守妇女眉来眼去。

……

南主任,你这是啥意思?

你自己琢磨吧。说着,南主任一步跨到铁皮船上,默默练起摆“大”字。不时有过渡的红男绿女,楝花一会儿把船牵到彼岸,一会儿又把船从彼岸牵回来,循环往复。

此时此刻,楝花的心情与南主任恰恰相反,上石是小姑子的老师,她相信她的判断能力,尊重老师,就等于尊重小姑子。

上石老师本打算去龙骨山爬天梯,看到南主任的这张明白卡,一下子败了兴致,决定改日再爬,遂跟楝花要了装修师傅的手机号,当下便拧通了。

周日,装修师傅带个徒弟过来了,吩咐学徒按照匾额和楹联的尺寸凿墙面。楝花烧了一壶开水放到门口的方桌上:师傅,水和烟都放这里了。

师傅不吸烟,徒弟也不吸烟,只喝自备的枣叶茶。

上石老师严格要求:镶招牌的水泥标号不能低于400号。

装修师傅屁股挂在一块元宝石上,一会儿把茶杯托在左手,一会儿又把它倒回右手,目光搭在铁皮船上,慢悠悠地说:放心吧,当年浇铸淮河大桥的桥墩用的就是这标号,保你万古千秋。

请问是按古版镶,还是按新版镶?

虚左以待,古版。

镶招牌属于小活儿,徒弟一人就能收拾了,师傅负责监工,问上石:其他还有啥小活儿吗?

你等等,我把南主任请过来问问。

很快就把电话拧通了:南主任,装修师傅来了,麻烦您过来一趟。

南主任正在跟一位客户斤斤计较,心里犯嘀咕,这个猪头,不知又想整啥名堂?师傅来了,喊我干啥?嘴里却不这么说:马上就到。送走客户,肚子上托只茶杯,一路橐橐,拍着青条石晃了过来。

上石老师慌忙架拐迎上几步:南主任,请借一步说话。

南主任一只手背在身后,一只手稳住茶杯,公事公办地说:请讲。

南石驿吃旅游饭,每年都有不少画家、艺术生来此写生,一住就是十天半月,苦于没有大画案,只能画一些斗方小品,建议把候渡亭的三面空间利用起来,做成三个活动画案,立起来可以遮风挡雨,放下来就是一张画案,按天租赁,收取租金。另外,再把理發店腾出一间经营文房四宝,这样,既能增加收入,又能让南石驿的农家乐留住游客。

南主任捻须良久,沉吟道:是个好建议!

南主任目送楝花把师徒俩徐徐牵往彼岸,心里一阵酸溜溜的,颇不是滋味,这个上石呀,动辄就把师傅请过来,在他眼里,仅能算个二流木匠,做画案的水平能比南山木工坊的两位师傅高哪去呢?真是!

六

两周后,楝花家的南艺斋不哼不哈开始试营业,接待的第一位画家就是上石老师的山东同学鲁先生。鲁先生擅长山水小品,经营一家弘广艺术馆,创作、装裱、展销一条龙。

上石老师说:我腿脚不方便,麻烦你帮我带带麦黄杏吧。

麦黄杏长相甜,嘴也甜:鲁老师,请受学生一拜!

鲁先生选择上午写生,下午绘画,住了半个月,临走,给麦黄杏丢下六件墨宝,以资留念。另外,暂付上石老师五千元书画预定金。上石老师明白,这是催他早日康复呢。

楝花不懂书画,指着一沓花红柳绿问上石:是能当饭吃,还是能当钱花呀?

既能当饭吃,也能当钱花。

楝花撇撇嘴。

上石老师看她不信,补充说:鲁先生是三鲁大地著名山水画家,网上每平方尺已经炒到两千元了。

楝花依旧不信。

麦黄杏随手抽出一幅《南石人家》递给楝花:嫂子,你请南主任帮你瞠瞠行市。

楝花将信将疑,把它交给南主任,南主任对书画一知半解,又把它转赠给镇里一把手。一把手爱好收藏,交了几位书画界朋友,耳濡目染,略懂几分画艺,欣然收下,回赠一箱古井20年原浆。

楝花这才信以为真,遂灵机一动,决定让瓦当拜上石为师。

上石老师贵为麦家清客,慨然允诺。

楝花关不住嘴,一张扬,南石驿的一帮小娘们都知道了,嚷嚷着也要把孩子送过来拜师学艺。

南主任听说上石老师免费办班,也给幺孙报了名。他问上石:打算把培训班设在哪里呀?

正愁这事儿呢,村里办农家乐都把闲房占完了。

我来帮你想想办法吧,私下跟禅阳寺的刘住持有些交情,听说有两间居士寮房一直闲在那里,抽空我上山破费几口唾沫。

南石驿共有十二个孩子报名参加学习。上石老师主教,让麦黄杏当助手,选在周六上午举行开学典礼。

南石驿崇尚古风,尊师重教。一帮小娘们特意请了半天假,找来两根桑木扁担,把上石老师的小推车整成一顶四抬大轿,十二名家长,按高低胖瘦分成三组,决定把上石老师抬上山,以示尊重。

上石老师的手摆成蝴蝶:不行不行。

楝花说:您抬孩子,我们就抬您。

上石老师硬不过一帮小娘们,只好从命。

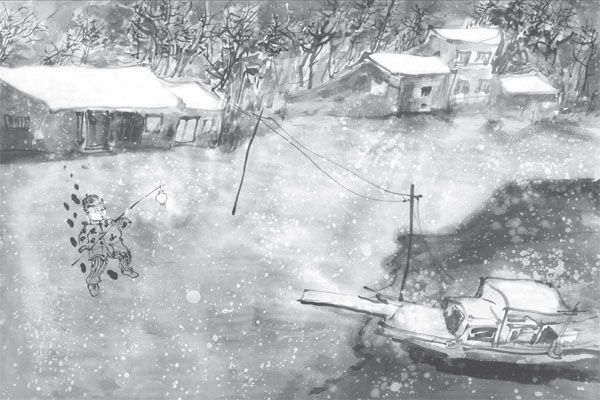

周六那天,日头大在天上,风轻云淡。一帮小娘们收拾得花红柳绿,把上石老师请上铁皮船,楝花遂将一众学童牵往彼岸。渡口距离禅阳寺三华里,一华里一轮换。上石老师第一次被人如此抬举,有点不习惯,途中几次要求下来架拐走,一帮小娘们就是不给他机会。于是,干脆把自己躺成一脉龙骨山,腾云驾雾,做一回神仙。

南主任肚子托只茶杯紧随其后,不时提醒一句:诸位小心脚下!

几里地抬下来,一帮小娘们这才体会到抬人不是一桩好活儿,个个累成梨花一枝春带雨。

开始爬天梯。

十二个身背画板,肘挎板凳的学童心疼妈妈,有的牵着妈妈的手,有的扶着妈妈的腰。只有南主任的幺孙没有牵着妈妈的手,而是去顶南主任的屁股。两旁问游的旅客和礼佛的香客被一帮小娘们的壮举惊得目瞪口呆,不知抬的是何方神圣。

越往高处抬,脚下越沉。楝花带头喊起《抬山号子》:

脚踩龙骨山哪,哎嗨哟——

抬山勇向前哪,哎嗨哟——

抬工号子齐呀,哎嗨哟——

排除千万难哪,哎嗨哟——

大山压下来呀,哎嗨哟——

步子要把稳哪,哎嗨哟——

抬山真叫难哪,哎嗨哟——

再难也要抬呀,哎嗨哟——

七

宕开一笔,说说麦黄杏。

麦黄杏在瓦城滨河一中读高二,偏科,期末考试成绩560分。班主任说:照这个样子读下去,明年只能走个一般性大专。麦黄杏志在走本科,便恳求班主任帮她想想办法。班主任两指夹着下巴拧了好一会儿,方说:我帮你办个休学手续吧,走艺术生。

麦黄杏自信尚具几许艺术细胞,认为这法子可行,就请人参谋,挑来挑去,最后选中观复美术培训班。培训班一共三位老师,上石夫妇俩,加上旦哥。三人原是滨河一中的美术老师,嫌教书拴人,不养家,便选择集体辞职。

没想到刚学到半途,培训班便跑脱了轨,不知何时旦哥拿倒了上石老师的另一半,两人好成了一个人,连人带款一同卷走了。这一走,便把上石老师彻底放倒了,住进医院,培训班从此宣告结束。

上石老师一夜之间沦为城市贫民,病愈后,落下后遺症,半身不遂。老家没亲人,生活不能自理,麦黄杏念他可怜,就把他带回乡下养病,这样一来,麦家就有了两个贫困户。麦家享受优惠政策,大钱没有,小钱不缺。而上石老师却不能,困在夹缝里,画笔不吐炊烟。好在上石老师性I青温和,学问大,懂礼貌,人规矩,不挑茶饭,也不讨嫌,楝花由之初的抵触、反感,到后来的慢慢接受,一口锅里扯勺子,一日三餐粗茶淡饭,隔三差五,鸡鱼肉蛋,虽不能保他像南主任那样顿顿大鱼大肉,放屁能油湿裤子,但日日五谷菜蔬,也一样把他养得精神饱满,红光满面。

烟火日子犹如河中的船屋,刮风荡,下雨荡,风和日丽时也荡,荡着荡着荡到了岁尾,上石老师坚持日复一日摆“大”字,爬天梯,架拐上课,病情日渐向好,渐渐地可以丢掉拐棍走路了,有时兴致上来,也能率性挥洒几笔,生活基本自理。

过了腊月二十,学校的主课已经上完了,在农村小学,上完主课就等于是放寒假了。上石老师决定年前集中一周时间把孩子的基本功扎扎实实夯一下,为了节省时间,天天吃住在寮房。卧霞服装厂放假早,南石驿的一帮小娘们富余时间多了起来,也不让孩子来回跑了,把饭送上山。

一天,南主任上山给幺孙送饭,爬到半山腰,碰巧遇着同去送饭的楝花,就问她:村里外出务工的“候鸟”们都陆续回家过年了,你家瓦当爸可有音信吗?

没有。

这家伙!整整十个年头了,书不捎,信不传,音信全无。

这是想跟俺玩蒸发呀。

南主任喀了一声:这家伙!

俺权当他死了。