■王嘉豫/宁夏大学

在进入21世纪后,我国高等教育不再是人们遥不可及的梦想,而是得到了十分广泛的普及,因此我国高校的大学生人数逐年持续增加,在此之中有一部分家庭经济困难学生,引起了我国相关部门的高度重视,促进大量关于家庭经济困难学生资助政策的出台,有效帮助家庭经济困难的大学生,让高校在经济资助的同时真正做到教书育人,但是在资助育人工作过程中,往往忽视大学生的心理问题。一方面,困难的家庭经济条件给他们的心理带来了较严重的压力和包袱,使得他们消极悲观。另一方面,面对社会经济高速发展,周围同学的优越条件,又使得他们产生及其不平衡的矛盾心理。因此,在校生容易和宿舍同学产生矛盾,不能很好的融入班集体。长此以往,经济困难的大学生容易出现高度自卑又爱慕虚荣,价值取向严重偏颇。他们不合群,与人交往存在障碍,厌学甚至轻生。国家、学校每年都设有“奖、贷、助、补、减”的专门政策用于减轻贫困大学生的学费和生活负担,一时的经济支援并不能从根本上解决他们焦虑、抑郁等长期积累产生的多种心理问题。

人们在进行资助育人工作的时候,从家庭经济困难的大学生的心理出发,这一点十分必要。

一、当前高校资助育人工作体系面临瓶颈

(一)高校学生申请资助容易产生心理压力

资助育人工作在我国高校范围内的开展,出发点是十分正确的,然而在实际进行的过程中,过于强调规范性和精准性,直接导致大学生在进行申请的过程中,要经历认定核实的过程,申请资料通常要更改多次才能成功递交。不仅如此,各个地区的认证标准不一致,导致证明材料的内容经常出现问题。在平时的工作中会有这样的情况,一部分大学生由于家庭经济困难,心理方面或多或少地存在问题,主要表现为敏感和自卑,如果申请资料被反复修改和递交,肯定会被班级内同学进行审核,导致一部分大学生因为心理问题,对资助育人工作丧失信心。(二)高校的资助认定标准存在很大局限

当下国内很多高校的资助方式,只是结合国家和地方政策,对于贫困生进行认定以及经济上的帮扶,一般通过学生填写的《XX省家庭经济困难学生认定申请表》、《XX大学新生建档立卡信息统计表》等进行,要求学生提供纸质材料进行证明,最后量化分析学生的困难等级并且最后进行统计。通过个人申请、班级资助小组审核推荐、学院审核推荐和学校审核三个级别。所以在资助育人工作进行的过程中,经常会出现以下几种情况:真正家庭经济贫困的学生无法通过审核,而家庭经济尚可的学生通过了审核,审核的家庭经济情况,与实际情况严重不符。家庭经济贫困认定标准的局限性,忽视了客观事实当中可能存在的偏差性,导致资助育人工作的实际效率堪忧。二、宁夏大学对于家庭经济困难学生心理开展调查

(一)选择调查对象

调查过程中,选择使用 Luthans开发的心理资本问卷(PCQ)-24,利用网络在线的形式,对宁夏大学在校大学生进行了问卷调查,共有505名参与调查,20份为废卷,有效问卷485份。有效问卷的学生基本情况如下:男性226名占46.6%,女性259名占53.4%;大一年级286名占59.0%,大二年级118名占24.3%,大三年级38名占7.8%,大四年级28名占5.8%,硕士生15名占3.1%;文科177名占36.5%,理科109名占22.5%,工科199名占41.0%。(二)调查采用方法

所采用的问卷分为2个部分:第1部分为基本情况,包括性别、年级、家庭经济情况、生源所在地等:第2部分是量表部分,共24题,6点评分法是问卷采用的调查方法,从“非常不同意”到“非常同意”,分别为1~6分(1=非常不同意,2=不同意,3=有点不同意,4=有点同意,5=同意,6=非常同意),测量让被试以自我评定的方式进行。采用SPSS 18.0统计软件进行统计,与此同时,利用检验和方差的分析,统计学意义的差异恒定为P<0.05。(三)获得调查结果

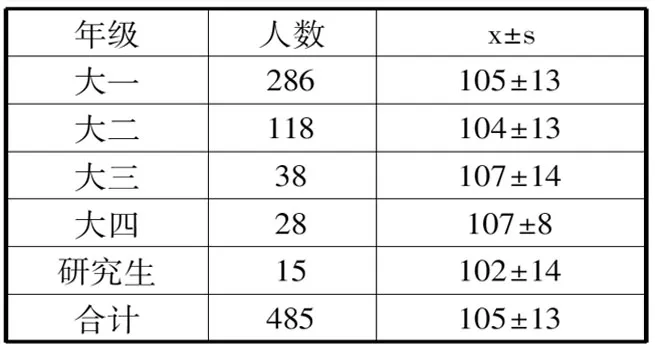

被调查的所有大学生的专业,在这一调查中没有统计学意义,因此在此不做赘述。在调查结果中显示,女生的心理资本比男生低一些,具有统计学意义的,就是不同年级大学生的心理资本状况差异。心理资本水平最低的是大二与大四学生,大一学生位居中间,比较高的是大三学生和研究生。如表1所示。

表1 不同年级学生心理资本调查比较

三、解决家庭经济困难学生心理问题的相关策略

(一)使家庭经济困难学生获得自我效能感

个体对于自身能否成功完成一项活动,而产生的判断、信念或者关于自身的一切感受,就是自我效能感的定义。家庭经济困难的大学生,不仅要承受经济方面的压力,还要承受学业和生活带来的压力,因此经常出现自我效能感的情况。高校必须让这部分大学生体会到成功的感觉,从而使自我效能感真正获得。针对上述情况,高校可以组织多种的校园文化活动,例如社会实践、创业大赛等,为家庭经济困难的大学生提供锻炼的平台,同时专门指导参与其中的家庭经济困难的大学生。

(二)使家庭经济困难学生建立乐观心态

要想让家庭经济困难的大学生真正养成乐观的习惯,高校必须从三个方面着手。第一个方面就是社会,全社会都应该把帮助贫困学生获得幸福生活作为教育的追求目标,利用多种手段让这部分大学生在学习与生活的过程中,不断产生积极的情绪。第二个方面就是学校,高校必须转变现有的教育思路,将积极教育贯穿到所有教育活动之中,并给予家庭经济困难的大学生一定的关怀。第三个方面就是学生,必须帮助家庭经济困难的大学生树立正确的世界观、人生观和价值观,引导这部分大学生正确认识自身的失败与成功,不断对自身进行反思,从而以更加积极的心态面对未来的发展,成为真正对社会有用的人才。(三)使家庭经济困难学生不停保持希望

家庭经济困难的大学生进入高校之后,通常会存在刻苦学习的大目标,因此高校必须帮助家庭经济困难的大学生,从实际情况出发,设定出带有希望、完全符合实际的发展目标,科学合理地进行学业规划,以及未来的职业规划。高校还要鼓励家庭经济困难的大学生,在完成学业之余,积极投身到实践活动之中,在集体活动进行的时候,感受并提升自身的团队合作意识,从而使自身的沟通交流能力得到提高,在不断完成小目标的过程中积攒希望值。(四)使家庭经济困难学生获得社会支持

人们必须要注意到一点,那就是家庭经济困难的大学生,往往会存在压抑、敏感和自卑等负面情绪,自尊心比较脆弱,很小的挫折可能会造成极大的挫败感,因此高校必须着手培养这部分学生的韧性,在这一过程中,社会方面的支持,是必不可少的。资助育人工作就是一种有效的社会支持,在强有力的社会支持中,家庭经济困难的大学生,会不断增强自身的韧性,扔掉消极负面的思想,不断进行对自身的积极调节,学会在挫折中成长。(五)资助育人工作必须要做到实处

现阶段我国不同地区的经济发展,以及城镇和农村地区的发展,依旧没有达到同步,因此很多家庭经济困难的大学生,来自经济条件落后的农村地区。家庭经济的贫困,直接导致家庭经济困难的大学生的出现。资助育人工作体系是一个相对科学高效的体系,能够有效解决家庭经济困难的大学生遭遇的困境,因此必须将资助育人工作落到实处,“好钢用在刀刃上”。(六)资助育人工作和培养综合素质同时进行

在对家庭经济困难的大学生进行经济资助的同时,必须要注重对这部分大学生综合素质的培养。高校必须结合实际情况,不断提升家庭经济困难的大学生的专业技能、创新能力、人际交往能力等。不仅如此,高校还要在校内创建并完善相关心理健康教育机制,在精神方面对家庭经济困难的大学生开展资助,让这部分大学生在获得帮助以后,转而去帮助更需要帮助的人,在高校、甚至社会范围内形成良好的风气。四、结语

现如今,我国高校内部的资助育人工作,虽然已经获得良好的进展,但是仍旧需要进一步完善。我国现阶段社会经济发展的现状,决定了家庭经济困难的大学生出现、而且会在很长一段时间内存在的现状,因此人们必须对现有的资助育人体系进行不断建设和完善,对于家庭经济困难的学生的帮扶应当不仅仅局限于经济上的脱贫,最重要的还要及时关注资助过程中贫困生的心理健康状况,对贫困生容易出现的一系列心理问题及其产生原因,研究解决对策,让贫困大学生在解决经济问题,顺利完成学业的同时,实现克服心理障碍,实现心理脱贫,全方位的促进家庭经济困难学生的健康成长、成才,进一步维护我国高等教育事业的健康发展和社会的和谐稳定。