■冯建迪 赵珍珍/山东理工大学建筑工程学院

一、前言

提高研究生的培养质量是当前高校研究生教育的重要课题。研究生的科研素养是评价研究生培养质量的一个重要指标。我国《学位条例》指出硕士研究生应掌握本门学科的基础理论和专门知识,并且能够从事科研或独立承担专门工作。因此,从学术的角度,研究生培养的最终目的是让其具备独立从事科研活动的能力,体现出较高的科研素养。目前,多数学者认为科研素养构成包括科研意识、科研知识、科研能力和科研道德四个方面。科研意识是研究生运用科学理论从事相关研究的自觉性;科研知识是开展科学研究所需的基本理论和基础知识;科研能力是指自觉的运用基础理论、科研知识和方法,探索解决实践问题,验证相关理论,揭示科学规律的一种能力;科研道德是科研中所表现出来的思想品德、道德观念和行为准则。科研素养是知识大爆炸时代科研人员学术研究与交流的必备能力。国内对于科研素养的知识结构、能力体系和评估方法的研究尚处于初步发展和探索阶段。对科研素养的培养模式进行系统深入的研究,并给出相应的评价指标,有利于提升研究生的培养质量和完善研究生教育评价体系。二、存在问题分析

评价一个研究生科研素养的高低不是发表论文的数量,而是综合的科研能力。国外的大学不要求研究生/博士生在毕业之前公开发表论文,他们更看重对学生的科研素养的培养。清华大学最近也推出了研究生改革政策,不再把发表论文作为研究生/博士生毕业的必要条件。国家自然科学基金青年项目的申请也不再把论文作为一个关键的评价指标,而是更注重申请者的创造性研究能力。诺贝尔奖、共和国勋章获得者屠呦呦研究员在获奖之前很少发表SCI论文;另外一位共和国勋章获得者袁隆平院士把毕生精力投入到试验田,以水稻的产量为研究目标,而非论文的数量。目前,一些国内导师把学生能早发论文、多发论文作为主要的培养方式,为学生的研究搭桥铺路,以寻求捷径。论文的撰写与投稿花费了学生大量的时间和精力,不利于他们在科研基础方面的积累和科研能力的提升。同时,这样培养模式很容易将学生的思维方式局限在导师的格局之内。古人云:弟子不必不如师,师不必贤于弟子。弟子之所以能超越老师,关键在于能力的培养。授之以鱼不如授之以渔,优秀的科研素养可以使研究生获益终生。导师带给研究生的不仅仅是一张毕业证书,更多是科研素养。开阔的科研视野、优秀的学习方法、较好的科研意识、较强的发现问题和解决问题的能力是科研素养的重要组成部分。基于科研视野、学习方法、科研意识、发现问题和解决问题的能力,本文形成一套完善的科研素养培养模式及对应的评价指标,以提升研究生的综合科研能力和研究生毕业后的核心竞争力,总体提高研究生的培养质量。重点解决了以下两点问题:(1)如何确定科研素养的4个提升方案(科研视野、学习方法、科研意识、发现问题和解决问题的能力)中的案例设计、教学方式、逻辑顺序和方案之间相辅相成的融合模式,以及如何对4个方案的科学性和合理性进行分析。(2)如何设定科研素养的定性和定量评价指标的判断标准、评价时间、评价方式、评价权衡比重。

三、研究生科研素养的培养模式及评价指标

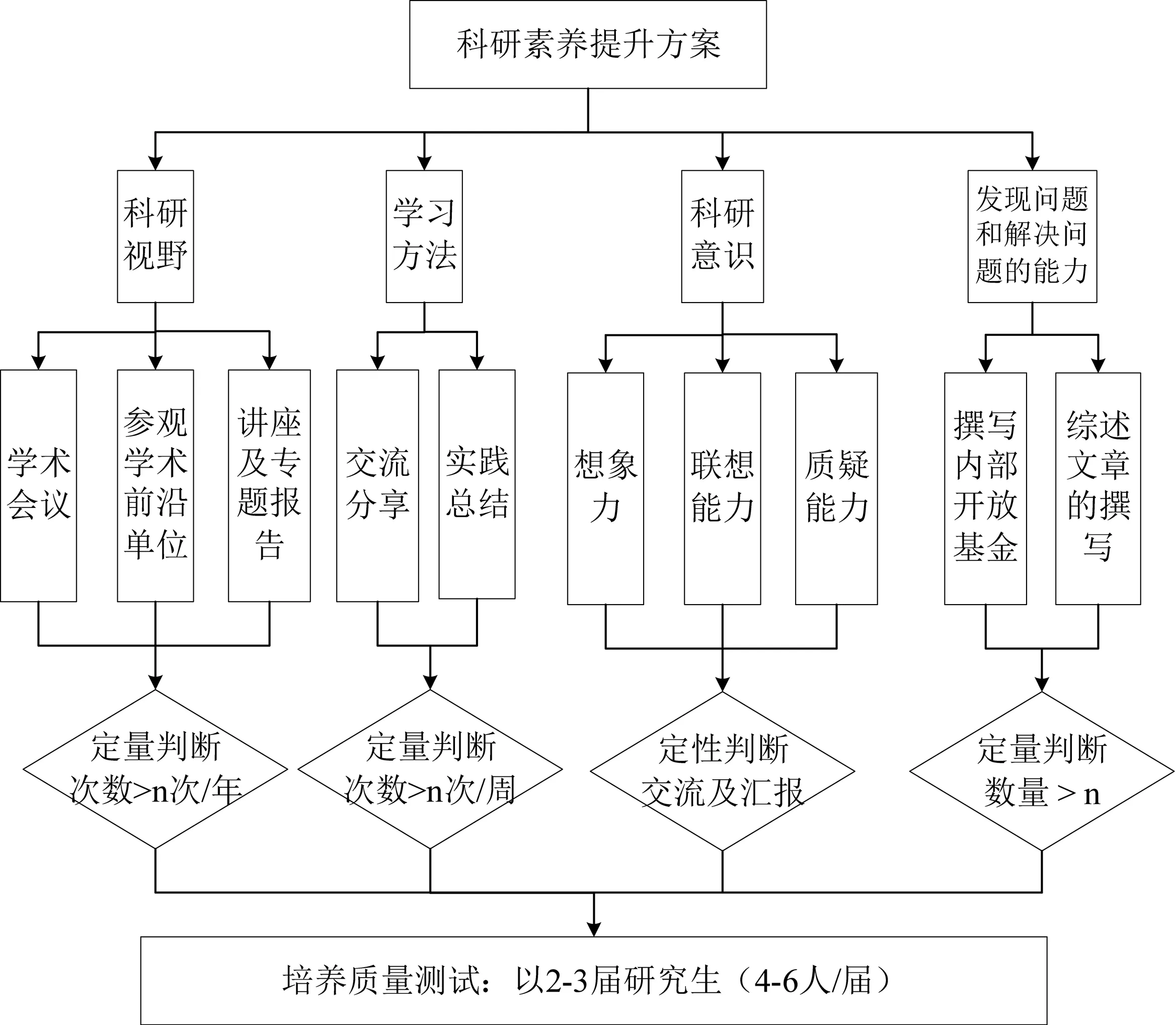

图1给出了培养模式及评价指标的结构示意图,具体方法流程为:首先,从科研视野、学习方法、科研意识、发现问题和解决问题的能力4个方面设计了科研素养提升方案。其中,科学视野的扩展式方案包括学术会议、参观学术前沿单位、讲座及专题报告;学习方法的培训包括交流分享和实践总结;科研意识的培养包括想象力、联想能力和质疑能力;发现问题和解决问题的能力提升包括撰写内部开放基金、综述文章的撰写。然后,针对每一项具体指标设置了定量或者定性的判断指标,形成一套科研素养的培养评价标准。最后,以2-3届研究生(4-6人/届)作为研究试点,测试本文提出的科研素养提升方案的培养质量。

图1 培养模式及评价指标的结构示意图

(一)科学视野

科学视野的扩展式方案包括学术会议、参观学术前沿单位、讲座及专题报告。学术会议一般集合了某一领域的专家学者为了探讨科学问题,促进科学发展而开展的学术交流活动。这一学术活动可在几天内最直接、直观地展示某一领域最新的研究成果及研究前沿。研究生通过积极参与学术会议可以快速扩展研究视野,同时也可以与该领域专家学者建立联系,有机会得到一些学术指导和帮助。学术前沿单位通常包括某一领域的专业研究机构或者高校的研究所,研究生通过参观该领域的研究单位,可以扩展自己的眼界,有助于激发他们的研究热情,帮助他们建立远大的志向。讲座及专题报告可以是专家学者给出的,也可以是研究生用来展示的平台。可以使得研究生有了实战和更好的学术机会。(二)学习方法

学习方法的培训包括交流分享和实践总结。高效的学习方法是可以通过培训获得的。组织研究生参加学习方法的培训课程,通过交流分享和实践总结的方式,促使他们养成良好的学习习惯,形成适合自己的学习方法。交流分享是一个成果扩散增益的过程。不同的成果通过交流分享,可以使成果变得更加完善,更有机会产生新的思路和理论。实践总结可以使研究生在实践以后及时地总结经验教训,归纳升华得到有利的方法体系。(三)科研意识

科研意识是一个研究生实现创新的根本动力,包括想象力、联想能力和质疑能力。想象力和联想能力是一种高级属性,是一切创新的不竭源泉。想象力源于认知,知识结构越丰富,想象和联想能力就越开阔和深邃。质疑能力是研究的开山斧,敢于向权威提出质疑和挑战是一个科研工作者必备的素质之一。(四)发现问题和解决问题的能力

发现问题和解决问题的能力提升包括撰写内部开放基金、综述文章的撰写。不盲从、不从众,善于发现问题或提出疑问是科学发展的不竭动力。发现问题和解决问题是研究的一个基本模式,是研究生要重点培养的技能之一。对于研究生而言,可以通过撰写基金申请书或者综述文章的方式训练其发现问题和解决问题的能力。基金申请书是以问题为导向提出一些相应的解决方案,综述文章则是综合目前的研究现状分析存在的问题和可能解决途径。(五)评价指标

针对每一项具体指标设置了定量或者定性的判断指标,形成一套科研素养的培养评价标准。对于学术会议、参观学术前沿单位、讲座及专题报告的指标,采用定量的评估方法,限定了研究所在每年参与的次数;对于分享和实践总结的指标,限定了每周参与的次数;对于想象力、联想能力和质疑能力的指标,采用了定性的评估方法,以交流和汇报的形式开展;对于撰写内部开放基金和综述文章的指标,采用定量的评估方法,限定了参与总次数。四、结语

本文基于科研视野、学习方法、科研意识、发现问题和解决问题的能力,形成一套完善的科研素养培养模式及对应的评价指标,以提升研究生的综合科研能力和研究生毕业后的核心竞争力,总体提高研究生的培养质量。参与测试的2-3届研究生(4-6人/届)是首批获益者。在取得成效以后,本文的研究成果可推广至学院或全校。另外,本文的科研素养培养模式及其培养质量评估指标可为学校修改完善研究生培养条例提供参考。