■廖崇纲

?

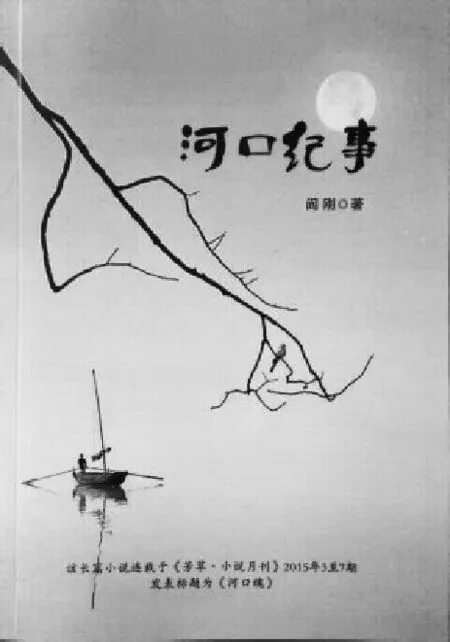

书写故乡历史的苦难与欢欣——阎刚《河口纪事》读后

■廖崇纲

一

我与阎刚是老朋友,也是他的一个“资深”读者。读他的作品,不论是小说,还是散文或评论性文章,都喜欢读。为什么喜欢读呢,因为总能从他的作品中读出一种味道,一种意蕴,一种朋友之间可以任性评说的惬意。四五年前第一次读到他发给我的长篇小说《河口纪事》,当时题名叫《生存》(就是现在来说,我还是比较偏爱《生存》这个书名,更能传达作品的本体要义)。一口气读完之后,除了高达90%的欣赏赞语,作为朋友也提了一两点建议,一是长篇小说的体量可以加大一些,再是有些爱情叙述或描写的场面可以适当放线。现在这个版本体量无疑加大了不少;再是场面放线的建议多少也有改进。因为作为读者,总是希望自己熟悉的作者有更多小说意蕴滋润读者的心灵。

《河口纪事》全书34节,除了开头和结尾,大致可以分为4个单元,每一单元都有独出机抒的精彩段落,全书的高潮部分是29/30节,也是这部小说的华彩“乐章”,这两个章节的叙述,其文字到了出神入化的地步,到了似人似神的叙述化境,这既是作者这部小说叙述的极致,更是小说情节与人物命运演绎的自然而然地呈现和文学审美的升华。

二

这是一部乡土叙事的家族式的长篇小说;这是一部有高原也有高峰的小说;更是一部具有女性温度、诗性向度、乡土热度和家族兴亡历史的小说。下面,我想集中说说五个方面的想法:首先,小说中的女性温度时时处处会温暖着读者。阴阳构成天地,男女成为世界。小说的世界,也就是文学的世界,文学的天地,缺少了对于女性的叙述,不成其为小说,没有成熟到位的女性描写,不是一部成功的小说。我之所以看好甚至欣赏《河口纪事》,也是因为作家对于女性人物的塑造颇见功力,其刻画,其描写,质地厚实而丰沛。书中有名有姓的女性人物差不多有十多位,给我留下比较深刻印象的有唐小芹、沈小小、黎红霞(香儿)、芦玉儿、吴云芳、张山桃、张山桃之母、14岁入行的妓女柳英儿(柳媚娘)、刘二的母亲冬秀、陈三妹(刘二妻)等。还有陈二白堂客吃苜宿叶憋屎抠屎一节、沈小小不堪无爱的并且已经死去婚姻而跳河自尽等等,都有塑造人物性格和完美女性命运的细腻场面的描写和精彩细节刻画。

阎刚

着力写出女性人物的凄美或具有悲剧色彩女性之美,不失为小说的一大特色。张清元老婆吴云芳吃黄泥巴饿死以及写柳英儿被日本鬼子残害致死——张满春刚进了二道巷子,就发现巷子里已挤满了人。他就慢慢挤过去,张满春挤进那小院,就看见一个上身裸露的女人被吊在那小院里的大树上,两只温润的乳房各点缀一个殷红的血口子,这都是在至悲至痛情节线上描摹凄美情状。

在女性被害或自害的情境里,作者以特有的笔触写出女性的凄美。比如,刘二娘之死——沈老七为独吞棺材里财物,害死刘什子之后,又将其堂客冬秀,即刘二的娘占为己有。被沈老七强暴而有身孕。沈老七采取过度的营养有意折损刘二娘。“沈老七一个劲地给我娘喂猪油吃,那才使得我娘肚子和腰背一天比一天肥厚”。让她的身子上下都是圆滚滚的了。刘二娘挺着大肚子躺在床上,前后找了七个接生婆,但每个接生婆来后只揭开搭在我娘肚皮上的被单,看一眼小山样的肚子就转身走人了。一天以后,刘二娘硬是疼死了。

再如,芦玉儿之死——沈老七是好水性,他本可以甩开芦玉儿脱身上岸,但他还是一手将芦玉儿紧紧抱住,不肯丢下。芦玉儿也死死搂住沈老七的脖子不放松。一会儿后,他俩就双双沉没了。直到第三天,他俩的尸体才在下游的河湾找到。沈老七还紧紧搂着芦玉儿的腰身。县上也没有作出明确的决断。只是说乡农会主席沈老七落水身亡。

王兽医随新常青从城里回河口后才得知,女儿王幼玲让人奸污后投水自尽等等,无一不是作者对于不同人物不同个性色彩女性精细而深切的叙述。在这种不露声色的叙述和描写中,渐次揭示人物,特别是女性人物的命运轨迹,写出女性人物的或跌宕起伏、或悲壮凄绝、或锥心穿肺,或悲欣交集的人生际遇。

其次,小说在家族兴亡历史的描写中呈现人物命运起承转合。小说写一个家族的兴衰起伏的人生遭际和命运起落,这是一个有生活积累,有知识储备,有原创实力,有使命感和有家国情怀作家的理性与感性相结合的必然选择。巴金的《家》《春》《秋》、路遥的《平凡的世界》、陈忠实的《白鹿原》等。

与之相比较,《河口纪事》也是一部写家族历史的小说,不过不是编年体,而是一种带有断代史的家族小说。主要写了沈、张、陈三家与沈家同为世交的刘家即陈家,实际上还有和祥轩商号黎老板的黎家,一共四家。应该说四家家族历史的发展、兴盛、衰败等都在书中得到比较完整的呈现和演绎。自然,这种呈现和演绎最为生动、精彩,或宿命般沉重的,还是沈、张两家的生生死死、情情仇仇、恩恩怨怨,家族三代人的爱恨情仇,在作者冷静而内敛的叙述中,时而情意缠绵、时而机锋毕现,时而风雨雷电,时而风生水起,时而微澜静水,时而惊涛骇浪,写得动人心魄,引人入胜,欲罢不能。张满春土改时期被划为恶霸地主,沈老七说他“暗通日本,充当汉奸”的一句话,即惨遭镇压。全书结尾处,张清元又被沈银道无端栽赃陷害加告状而被“无产阶级专政”给枪毙。

一个社会,或者说一种制度,对于生命的漠视和残忍,都在小说一前一后的叙述里得到回光返照似的轮回印证,这既是宿命般的真实,又是人为书写的两段生命终结的挽歌。

第三,小说浸透在乡土叙事色彩里展现活色生香、摇曳多姿的笔墨情趣。《河口纪事》已经标示出这部小说乡土叙事的基本底色。我的发言稿为什么题为“书写田园故乡历史的苦难与欢欣”?实际上,是想说作者对于自己的乡村家园有着很深的眷顾和热爱,在倾诉家乡祖祖辈辈生活苦难的同时,仍然一刻也没有忘记他们对于生活的希望。

生活的希望就是如何能够生存下来,小说中关于“粮食”的深刻叙述,从某种角度,也表达了作家的对故乡对故乡人的悲悯意识。作品体现了作者的创作思想和艺术风格的追求,是在乡土书写的一次突破。他突破中国传统叙事的风格和方法,小说的总体结构是一种复调式错落的结构,或者说是一种开放式的结构。好像是没有围墙围栏的深深庭院,可以自由进出。但在不同的院落又是相对封闭的,自成一格的。“张山桃停住了脚步,他很无奈地望了望陈万力,眼里就涌出了泪水。

随后,张山桃就从包里拿出了一只羊脂玉的玉镯给了陈万力。陈万力双手接下了,他觉得这比他送给他一个熟透的烧红苕要沉重得多。若干年后,当这只玉镯再戴在张山桃的左手腕上时,这只玉镯上的荒诞故事才让几个家族叙述完整。”(见34节)

第四,小说弥漫诗性意蕴的神采风韵。我作为阎刚先生小说作品的一名读者,较之其小说的故事性、人物塑造以至生活环境等因素,我感兴趣的更是其个性化文体价值,或者说是其独特的语言风格,尤其是他的小说语言的诗性表达。应该说,在这个信息化时代,在海量图文信息和网络文学的冲击下,语言逐渐失去了严肃性、经典性和殿堂性,文学语言亦随之失去鲜明的个性特色,多是复制与粘贴的格式化文字。

一位学者说过:当下这个“开放的社会最不缺的东西,或许就是语言了……语言太多了,而好语言又太少了”。而阎刚先生这部长篇小说之所以引起我阅读兴趣,在很大程度上,一是因为围绕河口及河口周围所发生的故事不仅描写鲜活有趣而且极富传奇性,二是因为文字叙述具有较强的诗性穿透力。至于“诗性穿透力”究竟怎样理解,一下子很难说清,但至少离不开诗性因素——没有诗性,没有“润物细无声”般的诗性穿透力,就没有作品中我们大宜昌的本土色彩,更没有河口地域性的深刻胎记。

下面允许我从作品的段落中信手拈出几个为例,一起体味作品语言的诗性,以及诗性语言的魅力。

情色场面的诗意——最先进入读者视线的是刚刚打过张山桃屁股的陈万力,他从生产队保管室或养猪场门缝里,看到白扑扑的棉花堆里先后爬出来的赤裸身体一对偷情的又是小伙伴的娘和老子——唐小芹和张清元。在这里,棉花的白与赤裸身体的白,在陈万力眼里,在读者的阅读里,构成一种画面,应该说有些诗意的味道。

青春萌动的诗意——张满春进沈府做帮工时,沈家大小姐沈小小刚满十五岁,张满春才十八岁——“张满春与沈小小第一次对眼,就让他心里一跳。沈小小娇艳饱满,脖颈白得像起了一层粉;沈小小的酥胸能让他联想起一方美丽的田野。而眼前的这个肉感的大胸脯让他感受到的是高山峻岭”。

性意识的诗性描写——“张满春当时就想,自己要是能娶上这样的女人做老婆,也算是没有白变一回人”。为了做一回人,张满春在沈府里没事就找沈小小的背影。这是帮工对于东家小姐的日思夜想,诗性在梦想里飞扬。

——“他想一个女人的身子是不能让好多男人去观望的。于是,刘二就从那方棉花地里走了出来,直挺挺地站在了那池塘边向另一个方向喊道:女儿身,赛过金。不遮掩,害人精。刘二喊过后就径直走了”。赤裸着身子的陈三妹藏在水里不敢露出来,这没有露出来的身子,是不是有些诗意的含蓄之美?

爱情的诗意之美——张清元与唐小芹说事,她就突突地心跳,但只要张清元伸手摸一摸她那颗漂亮的美人痣,她的心跳就平静多了。这种平静最终还是被打破了。忽然有一天,唐小芹脸庞的那颗痣被张清元舔了,最终竟然被张清元的舌头送进了的唐小芹嘴里,全身有一种崩裂的感受。再是描写陈万力与张山桃肌肤之亲的诗意——陈万力的“手触到张山桃的肌肤,仿佛是触到了一方冰块”。把陈万力吓得不行,他以为张山桃已经冻过去了。而张山桃却在睡梦里梦着那群白羊,像雪样的白。此时的陈万力“已经感觉不到是一种冰凉,而是一种温婉。陈万力悄悄把被子给他盖上,”不仅如此,他还得寸进尺“钻进了山桃的被窝里,用胸口去暖着山桃冰凉的后背,他能感觉到山桃的体温在慢慢上升”。这已经不是崩裂,而是彼此融化了。

融合在生活里的诗味醇厚——“他们就眼巴巴地企盼在河风中拂摇着的片片春小麦怀胎成熟了。这春小麦成熟后他们就可以磨出好多的面粉。也可以梭出漂亮的麦米来”。(第33节)生活的甜美,一如诗性的弥漫——“梭出漂亮的麦米来”,“这些东西也能叫河口人的肠胃重新润滑起来,也能让他们脸上长出无限的生气来”。

比如叙述那年深秋在河口执行张清元死刑的时候“河滩上已开出了朵朵的小黄菊”,“外河滩上的那一片妙曼的小黄菊正在风中盛开。随风飘来的是一阵阵甘苦的回味”。(34节)

将以上颇具诗性色彩的描写,融入描写融入叙述之中,感受诗性的美丽,也同时感受这种美丽的悲怆与沧桑感。

汪曾琪说过写小说就是写语言。而比喻无疑在语言或文体中有独特的作用。余光中甚至说“比喻是天才的一块试金石。看这个作家是不是天才,就是要看他如何用比喻”。比喻需要想象过渡,想象借助比喻跃升到一个更高的台地。

那么,阎刚是如何借助想象而巧用比喻的呢?仅就上面的例子来说,至少有一点不难看出,阎刚用来比喻的东西起码有一半是超验性的,因而同被比喻的经验性的人或物之间有一种奇妙的距离,而诗性恰恰蕴含在距离中。如张满春对于香儿的感受就像是和祥轩商号深深的庭院、女性的身体犹如丰美的田野……比如张清元站在“他梦里的河口,心念的家园。那些在月色中肃立的杨柳就像自己的弟兄一样厚道实诚”。“陈二白的老娘却就不能只比着这杨柳了,她就像粮食,她就像河口的包谷和水谷”;张清元的老婆“云芳至死也没有再尝到包米的青香味,因此,他不能像陈二白的老娘那样成为粮食,因为粮食是长命的,他可以滋养好多好多生命的成长”。等等,有谁实际见过、感受过、经验过呢?也就是说,从经验性、常识性看来,二者之间几乎毫无关联,而阎刚让彼此有了关联,缩短了距离,从中拽出一丝陌生美,一缕诗性。

末了,算是第五点吧——小说于文学的气场里,泄露些许政治场上的暗黑点。莫言在诺贝尔文学领奖演讲词中将文学和科学作了比较,他用俏皮的口吻称:“文学和科学相比较,的确是没有什么用处,但是文学最大的用处也许就是它没有用处”。

当被问及缘何不谈论“政治问题”时,莫言的回答是:“政治问题由政治家回答。我的回答会误导,所以我不回答。但我的小说里有政治,你们可以在我的小说里发现非常丰富的政治。如果你是一个高明的读者,会发现文学远远要比政治美好。政治教人打架、勾心斗角。文学教人恋爱。很多不会恋爱的人读了文学会恋爱了。所以我建议多读教人恋爱的文学,少读教人打架的政治。”

改天换地的文字叙述——和祥轩就这么在大少爷的一再催促中支撑了两年时间。突然有一天,这县城里就来了一支队伍,并在城里驻扎下来了,城里人这才知道,世道都变了,这天下再不姓蒋了,而是姓“共”。街上就已经传出店面日后要收归公有,并有人来上门登记盘存。

《河口纪事》

如对于张清元父子一先一后的死亡——在新政权建立之初,更让张清元之父“张满春不可理解的是,这时的沈老七却成了乡农会的主席。一个月后,张满春成了河口第一个被镇压的汉奸兼恶霸地主。那时候,张清元还不到十岁,他亲眼看见自己的父亲被五花大绑,让沈老七带着一干人推进了那片桑林里,‘叭’地一声枪响,他父亲就倒在了河堤下的桑树林里。”

小说发展到了“文革”后期,决定一个生命存亡的不是法律,而是专案组一次次地“逼、供、信”。敢作敢为的汉子张清元有一种视死如归的坦然。“专案组又问,你怎么就知道会有人埋伏下来再揍他呢?张清元说,我是这么猜测的。因为他的告状,让整个河口人都饿了肚子。不会没有人报复他的。这是你的想法吗?张清元说,我是这么想的。你看这不就成事实了吗?专案组的人最后问他,可不可以认为死者极有可能是被人故意推下水的?张清元马上想到了几年前被他溺死的小牛犊。他说,当然有这个可能”。“沈银道的死定性为谋杀。”(见33节)

“几个月以后,张清元就以故意杀人罪被判处死刑。”“行刑那天,整个外河滩挤满了人。公判大会上,陈二白也被捆绑着站在了大台上。宣判以后,张清元让两个军人押下台来,推到那块茂盛的狗尾巴草里跪下。‘叭咚’一声,张清元就倒在了草丛里。”(见34节)

一个权力机器对于生命的漠视,已经到了人如草芥、命贱如蚁的地步。法为国之重器,而在无法无天的年代里,一个乡农会主席、一个临时凑合的专案组,即可一言定生死、杀人如游戏,国家的法律何在,社会的公正良序何存?!

三

所以说,阎刚的这部小说中有五个比较重要的东西,一是女性的唯美,一是乡土的情怀,一是文学的诗性,一是文学与政治的触碰,再是阎刚的文化立场和人文理念。阎刚以乡村精神为肌里,以现实的批判精神为骨骼,在这部小说中,我们会发现,故乡故事故人——故乡情结在阎刚的身上有多么的凝重担承。甚至可以说,故乡情结在某一种层面上,体现了作者往事钩沉的叙述过程中,对于父老乡亲的悲悯情怀。你就会发现,他小说中的乡村和土地,还有生活在这片土地上的美丽女性,他之所以倾注了那么多的爱,是因为这些内容都可以归结到故乡情结中来。《河口纪事》作为阎刚的第一部长篇小说,突出表现了他对于宏大叙事的总体把握,因为在这个长篇的大容量里,女性的自由、乡土的精神、文学的诗性,一下子全都汇聚拢来,而且不管不顾地朝着裸露的历史和土地冲撞过去,他必须竭尽全力保护他心中的这些神圣的东西,恨不得生出十只手,为它们抵挡来自四面八方的灾难。这就决定了这部小说的复杂性和多义性。

读完小说,我也很难归纳出阎刚所要表达的主题,小说的情节和意象似乎有多方面的指向。但是,尽管指向是多方面的,却都是从一个地方出发的,这个地方就是阎刚的乡土情结。他的乡土情结既有爱,也有恨,爱与恨交织在一起,才构成了他的复杂思绪。所以我说,《河口纪事》这部小说是作家自己在“书写自己故乡历史的苦难与欢欣”,同时让读者深切地感受着作家的对于乡土对于生活对于人生的思考和融入作品的直指人心的力量。