■戴媛媛/无锡科技职业学院国际商学院学工办

一、前言

高校辅导员是我国大学生思想政治教育和管理工作的骨干力量,承担着培养人、教育人的重要职责,扮演着重要的管理角色。对于今天已经进入新时代中国特色社会主义事业而言,国家高度重视辅导员队伍管理和建设工作,教育部先后出台并颁布了《普通高等学校辅导员队伍建设规定》和《高等学校辅导员职业能力标准(暂行)》等规范性文件,对高校辅导员的角色定位和作用发挥也做了更具体的规范。然而,在高校思政系统运转中,辅导员的角色定位依然模糊,核心工作效率不高。二、高校辅导员现状分析

(一)工作内容多、角色杂

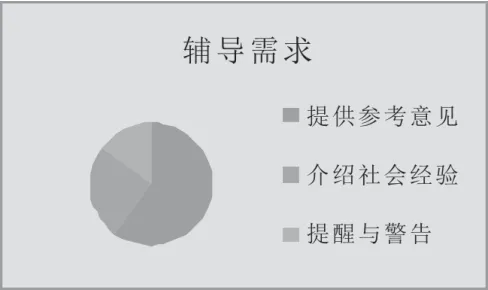

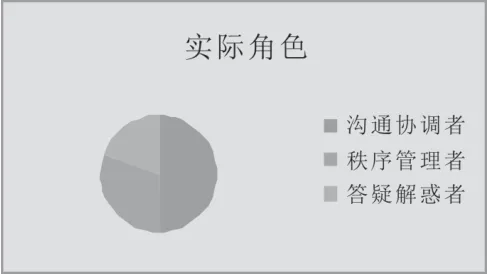

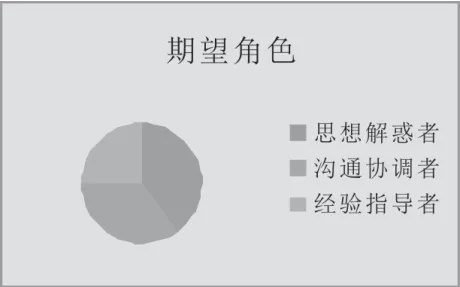

伴随着社会的进步和高等教育快速发展,教育诸多机制的改革,逐步丰富了辅导员角色的内容,定位不再单一。笔者在网上看到北京科技大学马院的一位教授做过一项专题调查,查的是大学生对辅导员扮演角色评价及期望:在“大学生对大学辅导的需求是什么”中(图1),排名第一的是“希望在我面临人生重大选择时提供参考意见”,排名第二的是“介绍为人处世的经验”,第三是“在我难以自我管控的时候给与提醒与警告”;在“大学生对辅导员实际扮演角色”中(图2),排名第一是“学校与学生意见的沟通协调者”,第二是“按章办事的管理者”,第三是“思想问题的解惑者与为人处世的指导者”;在“大学生对辅导员角色的期望”中(图3),第一名是“思想问题的解惑者”,第二是“学校与学生意见的沟通协调者”,第三是“了解学生的善查者与为人处世的指导者”。

图1 辅导需求

图2 实际角色

图3 期望角色

(二)队伍管理模式复杂

高校辅导员队伍管理基本上采取垂直+横向管理的混合管理模式。由党委学生工作部对全校的辅导员实行整体层面的统一规划、统一建设、统一管理,各院系对辅导员个人和团队进行直接领导、管理和考核,更有高校辅导员分管条线涉及到的其他行政部门对其业务能力等进行年终考核。这样的管理名为双重或多重管理,但实际操作中被管理者的工作界限却比较模糊。在二级学院层面,辅导员虽名为负责学生的思想政治工作,院系所有与学生相关的事务性工作,如就业服务与指导、奖助学勤贷都需要辅导员来完成,辅导员从思政教育工作者变成名副其实的“学生保姆”。三、高校辅导员角色难定位

目前,辅导员的这一双重身份的群体在实际工作中,存在角色定位难问题。(一)双重身份难落实,鲜有职业归属感

高校辅导员具有教师与干部的双重身份,但真正走上教学岗位辅导员真是少之又少,难度之大可想而知,即使上课也承担着如形势与政策、大学生就创业指导等一些公共考査课,工作量被限制,职称评定走教学路线可谓壁垒重重。高校体制对辅导员开展工作另一个不利因素就是“双肩挑”,这极易引起辅导员消极对面工作,加剧了辅导员队伍的不稳定性。通过调研,很多高校在职称待遇上落实辅导员与普通任课教师同一标准。这种没有考虑到工作的差异性,盲目的将辅导员管理归于专职教师的统一管理,很容易制约、打击辅导员在思政工作、学生管理工作中积极性。(二)学生事务繁琐,核心职责被削弱

辅导员工作中思想政治教育比重趋轻、事务性工作偏重的现象是普遍存在的。各种繁锁杂乱的工作,占据了辅导员很多的精力,能够真正用于思想政治教育、管理理论研究、工作方法改进等需要的时间少之又少。久而久之,辅导员成为了处理纷繁复杂事务的多面手,但在大学生思想政治教育方面却显得心有余而力不足。(三)辅导员在高校中的地位有待提高

在大学生的心目中,多数学生认为辅导员值得爱戴、尊重,但在个别高校领导或职能部门眼中,其地位是不好与专任教师相提并论。甚至个别专职戴着有色眼镜看待辅导员,认为这些人没有什么工作成果,天天就是围着一堆没有意义的杂事打转儿,科研的能力不值一提,因此薪酬待遇差,职业地位低、发展路径窄都是正常的。四、角色定位问题产生的消极影响

辅导员工作倦怠、职业发展路径不畅、心理压力大等现象普遍存在,消极现象日益突显,这对高校思政及学生管理工作的开展都极其不利。在体能方面,辅导员经常会感到萎靡不振,在完成具体工作的时候像打鸡血一样,冲锋陷阵,情绪急躁,一旦完成,就会精神低落,感觉无所事事,极易产生疲劳感;在心理方面,由于辅导员经常要处理各类大量的繁杂的事务性工作,没有精力再去做好思想政治教育工作,久而久之,没有工作成就感,感觉自己就是一块砖,哪里需要哪里搬。体能的疲惫、心理的倦怠久而久之导致不少辅导员能“逃离”辅导员岗位就尽快“逃离”,调往职能部门或转岗教师仿佛是辅导员职业最好的结局。在行为方面,鉴于体能和心理的消极影响,辅导员在工作中也会以应付的姿态完成工作,不要量、不求质,总觉得做一天和尚撞一天钟,完成眼前工作就行,甚至故意拒绝接触学生、“逃避学生上门咨询”。

五、角色定位的困惑带来的思考

(1)思政能力强不强?辅导员队伍组成人员所学专业不尽相同,上岗之初还是缺乏从事学生教育管理的专业素质。辅导员虽然各人分工不同,但是需求是相同,那就是要强调思政知识的专业化。(2)职业性强不强?从教育分层的纵向来看,辅导员基本是处于教师队伍的末端,每学期的教学考核结果摆着;从横向来看,辅导员可参加的省市级竞赛选择面小,更不谈国家级的了,科研能力比较弱。在考核和管理上,也是多重并进。辅导员一方面要完成学校各职能部门的工作安排,另一方面,在人事上又划归院系管理。辅导员的工作“碎”、“繁”、“杂”,导致尽管投入很多精力,成效却非明显,体验不到工作的满足感和事业成就感,很难把它当做一项崇高的事业来做。(3)幸福感在哪里?在马斯洛的需求层次论中,安全感、归属感、成就感是人基本需要的重要组成部分。作为高校,追求高质量的教学和科研是其重要的功能内容,重视专业教师培养也应是重中之重,情理之中。然而,学校育人是一个系统工作,学生的思想建设、实践能力、创新能力等更多的来自第二课堂,而辅导员就是第二课堂的授课教师。高校现今的教育对象是多为独生子女,不同层次的学习能力、多种多样的心理问题的学生数量较之前大大增加;多元文化的冲击体现在学生身上就是他们思想活跃,个性强,集体观念和组织纪律观念弱,这些都大大增加了辅导员的工作难度。面对思想活跃的,性格各异的年轻人,辅导员的压力大。(4)考核体系是否健全?高校辅导员的工作特点主要如下:首先,辅导员的固定工作量无法科学考量,工作内容较为繁杂;其次,教育效果具有隐性特点,学生思政、管理的效果大多需要相当长的时间,才能通过学生的表现、荣誉等体现出来;最后,每位学生都具有差异性,因而如果仅靠零散的几个标准作为衡量辅导员的工作绩效,显然是不公平的。这样的考评结果会直接影响到辅导员发挥正向作用,这对辅导员个人的发展是非常不利,对高校学生思政教育、管理工作也会带来消极的影响。六、完善考核评价体系

高校辅导员的评价标准对高校辅导员素质的自我开发、能力的自我提升、职业的自我规划都具有非常重要的引导作用。在考核辅导员作用发挥时,应遵循:定量与定性相结合。定量就是时间、效果等因素联系在一起,用“优、良、中、差”等不同档次来表示。定性就是全面描述德、绩、勤、能等各方面的因素。在评价考核中,评估因素需要充分综合考虑,要把定性评价放在突出位置,在实际工作中得出科学有效的考核结果。