潘振华

(阳江市城市规划设计院,广东 阳江 529500)

一、文笔山概况

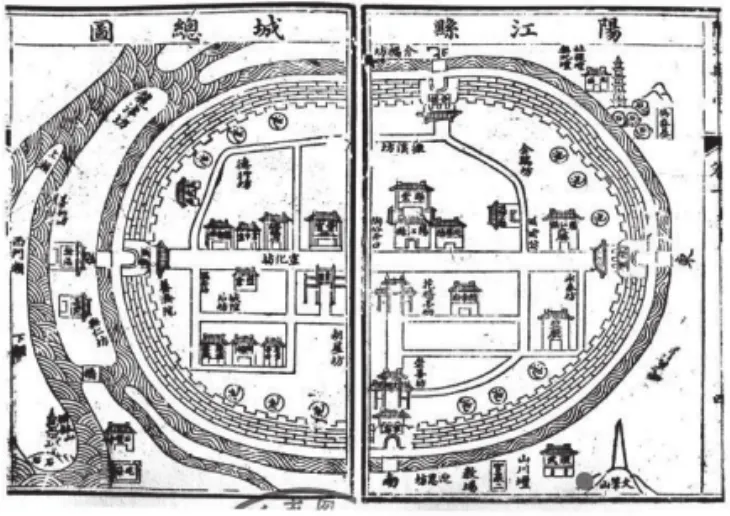

文笔山现称为文笔公园,位于阳江市中心城区江城区与城南新区交界处,文笔公园山顶处有塔一座,叫岗背塔。岗背塔在2012年12月8日被划定为市级文物保护单位。据《阳江县志》记载,岗背塔,矗立在岗列乡岗背山顶,又名文笔塔,塔身残高约11.5米,顶部有长方形南北通透孔道,孔道高50厘米,宽约40厘米,长约40厘米。塔身砖灰结构,塔内部为十字砖架,直到塔顶,是一座无层位的空心砖塔。据《阳江县志》(清·道光)卷一,地理志,山川篇记载:“文笔山在城东南三里,明万历邑人工部主事李天培建塔其上,国朝县令孙廷铎毁之,康熙五十七年建复”。据《阳江县志》(民国)卷四,地理四,山川一篇记载:“文笔山俗呼冈背岭,在城东南三里,邑人工部主事李天培建塔其上,县令孙廷铎毁之康熙五十七年复建,庄志”(图1)。这两段文字将文笔山与文笔塔的来龙去脉描述的一清二楚,更为有利的证据是(清·道光)绘制的《阳江县总城图》,图中右下角清晰可见的文笔塔绘于文笔山上(图2)。据文献史料整理分析得知,现岗背山原名为文笔山,岗背塔乃群众俗称,实则文笔塔。经历明朝、清朝、民国、新中国前后400多年,依然屹立不倒,是目前阳江市中心城区仅剩的两座古塔之一。

二、主题内涵

“求学励志,文化复兴”是此设计项目拟定的主题,如何对“求学励志,文化复兴”这一主题进行正确解析是山林地造园的关键因素,对于文笔塔这一座拥有400年历史的现存文物,如何在当下现代设计语境中重新焕发新的精神价值是值得深思的问题。建设文笔公园,首要任务是修复文笔塔,文笔塔是阳江市一级的文物保护单位,也是阳江中心城区内仅存两座古塔之一,修复古塔意义重大,是继承传统物质文化重要举措。在此之后,将“文笔”两字重新定义,是对传统物质文化进行创造性转化,注入现代设计技术手法,实现创新性发展。因此,将文笔塔与当下文化语境相融相通,以期达到更好的服务社会目的,树立文化自信心,弘扬民族精神。三、造园布局

(一)“起、承、转、合”

“虽由人作、宛自天开”是传统造园所追求的理想境界,核心思想源于“道法自然”的传统哲学。然而,现代景观设计更强调的植物绿化、服务配套、生态系统等的功能作用,城市公园起到城市绿肺的作用,是区域生态系统组成的一部分,更关注人与自然的和谐共处。文笔公园的建设将以上两种思想理念融合一起,但在造园布局上将依据传统园林布局思想的“起、承、转、合”来进行设计。文笔公园的“起”从独特的“镬耳墙”公园入口开始,富有岭南建筑特色的构件是激起游人对岭南传统建筑深入了解的出发点。风景园林设计家孟兆祯曾说过:“起景贵在得宜,以适度为宜,引起游兴而已”。因此,富有节奏韵律和独特的入口设计达到“起”的作用即可。文笔山山谷为文笔公园的“承”,文笔塔在西面山岭上,而东面的台地是公园的主要活动空间,因此文笔山山谷起到了文笔公园两处活动空间“承”的作用,为东面台地和西面山岭的功能担当了承接功能。“转”是“承”的延续,更是“承”的提升,从山谷空间的幽观转到了台地的旷观,台地里的亭、台、廊、桥、轩等节点的转化使文笔公园的山林地景色步移景异,造园魅力由此展现得淋漓尽致。游玩到文笔公园台地的最东面便是“合”,此处场地活动空间最大,汇集了大部分游客,作为“合”作用既是文笔公园的景点的结束,也是整个造园布局的尾章。文笔公园经过了“起、承、转”到东面台地汇合,完整地呈现了传统造园布局的各个章节内容,诠释了造园布局要点,为接下来的景点设立工作做好了铺垫。(图4)

图1 《阳江县志》文笔山记载

图2 阳江县城总图(清·道光)

图3 概念生成图

图4 景点概念手绘图

(二)文笔八景

文笔公园的布局工作遵从“起、承、转、合”造园章法,具体的景点设计工作也要随布局要点而设立。从公园入口开始到西面山顶处的文笔塔,共计八处景点,主题内涵将贯穿整个造园工作。景点一,入口设计,以富有岭南特色的“镬耳墙”元素为主,门坊两边的景墙采用波浪形与“镬耳墙”相呼应,形成扬帆起航乘风破浪之势,寓意着阳江海洋文化;景点二,船厅(舫)的设计,位于文笔山山谷处,地势平坦,此处营造一座舫,宛如在海中前进的船帆。与舫一同设计的还有集散广场,在广场处设计波浪形座椅错落有致的排列着,寓意着一帆风顺砥砺前进;景点三,诗轩,展示古代文人墨客途经阳江流下的精美诗句,侧面展现阳江魅力的同时激发游人对古诗的热爱和兴趣,促进古诗的发展和传颂;景点四,仰贤亭,与莲花瓣形的铺装设计,象征着古代文人贤能廉洁的高尚情操,继承传统美德是此景点的设计思想;景点五,计里画方,由四块景墙结合地面铺装展示阳江县域、阳江县城的古代地理环境,使游客可以更为直观地了解到文笔山的来龙去脉,清楚地认识到文笔山与文笔塔的发展历程;景点六,书屋,文房四宝之处,展示阳江特有的楹联文化,使游人体会到书法之美,感受汉字的博大精深,引起人们对书法学习的热爱,有助于增强文化自信心;景点七,福寿广场里包括了金榜廊、文武亭两组建筑小品,金榜廊和文武亭构成了古代文人的主要精神内容,金榜廊刻录着阳江历朝历代的功名人士,通过历史人物的展示,让游人对古代历史有更为深刻的认识和理解;景点八,文笔塔,是文笔公园最高一处景点,也是整个造园设景的点题之“笔”。修复并保护好文笔塔是对历史最好的继承,记录文笔山与这座城的故事是对历史的最大尊重,这就是文笔公园的造园八景。(图4)四、结语

将岭南庭院延展到城市里的山林地中,去营造新的公共空间是一次思考和尝试。剖析文笔山与文笔塔与这座城市的来龙去脉,发现新价值为今天所用是本文研究的重点。除此之外,文笔公园把岭南庭院融入山林地之中既丰富了岭南造园内涵又拓展了造园思路,目的是将岭南庭院向岭南园林衍变。传统文化需要传承,更需要创新,文笔公园山林地造园的尝试将有助于同类项目建设和参考。■