梁崇新,谢秋妮

(玉林市图书馆,广西 玉林 537000)

玉林市图书馆的前身最早可以追溯到清代乾隆年间的郁林州紫泉书院藏书楼。1928年,玉林商贾蒋子鳌筹资创办郁林县图书馆,揭开了玉林公共图书馆建设的序幕。玉林市图书馆作为地市级公共图书馆,一直担负着收藏和保护地方民国文献的重任。如今,民国文献的保护与开发利用越来越受到重视,玉林市图书馆把民国报纸的保护工作提上日程。笔者依据在玉林市图书馆报刊部工作的具体实践,结合民国报纸的特点,探讨馆藏民国报纸的文献价值。

1 馆藏民国报纸概况

民国报纸是指1912—1949年出版的报纸,是以刊载新闻和时事评论为主的定期或不定期向公众发行的印刷出版物。由于历史条件的局限以及保护意识的薄弱,玉林市图书馆馆藏民国报纸的保存境况较为严峻,因此对民国报纸采取必要措施进行整理保护具有重要意义。经过整理后统计,玉林市图书馆收藏民国报纸共计21种,属于广西地区出版的有10种,占民国报纸总馆藏的二分之一。许多民国报纸残缺不全,缺期较为严重。笔者以报纸的创刊时间为依据,将其划分为四个时期,如表1所示。

表1 馆藏民国报纸时期划分情况表

据考究,民国时期普通报纸的保存寿命大约只有50年到100年左右[1]。目前,玉林市图书馆收藏的《郁林日报》最早出版时间为1944年6月30日,距今已有76年的历史。部分报纸破败不堪,纸质黏连,酥脆不已,许多版面内容模糊不清,甚至无法识别;亦有部分报纸纸张发黄、老化破损较为严重。玉林市图书馆馆藏民国报纸还有许多尚未得到整理和研究,因此加强对馆藏民国报纸的整理与保护工作刻不容缓。

2 馆藏重要民国报纸介绍

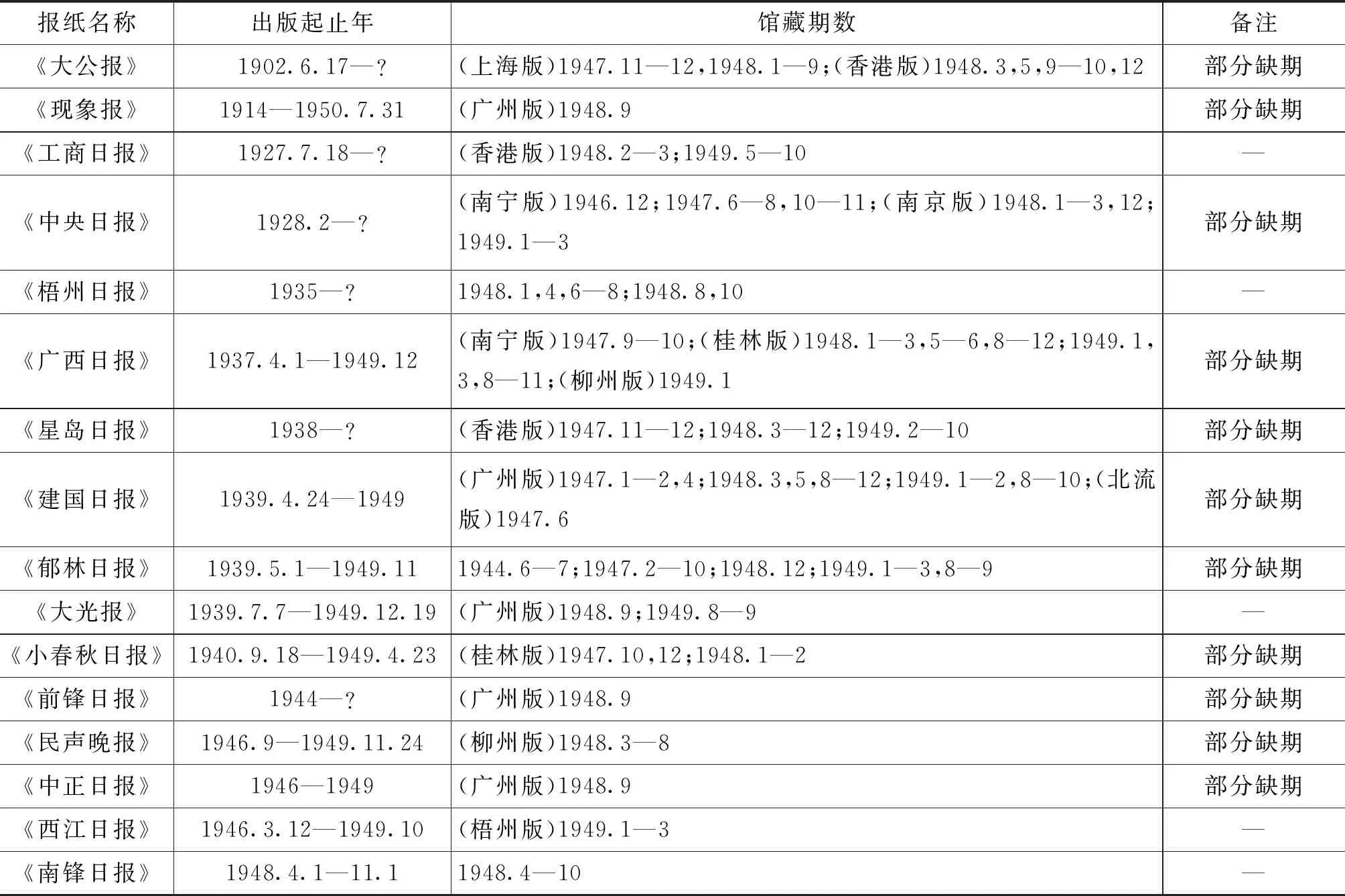

民国报纸的整理研究是公共图书馆开发利用馆藏文献资源的重要任务之一,对研究民国文献、批判继承近现代历史文化遗产具有深刻意义。玉林市图书馆馆藏民国报纸真实地记录了近代社会向现代社会转变过程中历史发展的历程,具有珍贵的史料价值和文物价值,是研究民国历史的重要文献。因时代的特殊原因,许多报社因战事不得不频繁搬迁,这就导致报纸的出版具有不完整性。玉林市图书馆馆藏民国报纸名录如表2所示。

表2 玉林市图书馆馆藏民国报纸名录(部分报纸)

可见,玉林市图书馆馆藏民国报纸存数不多,屈指可数。因玉林的地理位置与地域影响力原因,加之战乱不断,政权更替以及图书馆变故等多方面因素,导致玉林市图书馆存报难觅。在旧桂系军阀统治广西时期(1912—1925)创办的报纸中,馆藏民国报纸只存有广州《现象报》,而新桂系主政广西时期创办的报纸,馆藏有19种。1925—1949年是新桂系主政广西时期,其间历经抗日战争与解放战争,也是民国广西报业从繁荣走向衰落的时期。

2.1 新桂系主政广西初期

1925年,国民党新桂系统一广西以后,为了巩固统治,尤为注意利用报纸宣传内外政策。新桂系在当时经济、文化相对繁荣的南宁、桂林、柳州、梧州、玉林等城市先后创办了一批报纸来宣传政见和建设成就。新桂系不仅重视在广西办报,还一度在本派系直接控制的地区如南京、香港等地办报,甚至远到海外办报。这一时期,馆藏民国报纸主要有《工商日报》(香港版)、《中央日报》(南京版)。以《中央日报》为例,其为国民党的机关报,最早是武汉国民党中央于1927年3月22日在汉口创办的报纸,“宁汉合流”后曾一度停刊。1928年年初,《中央日报》在上海复刊,次年2月迁往南京,成为国民党中央机关报。抗日战争爆发后,《中央日报》于1938年9月1日随国民党政府迁往重庆出版,后来增设长沙、成都、贵阳、桂林等分版,抗战胜利后再度迁返南京。《中央日报》主要宣传国民党的方针政策,发表对国内外政治事件的主张和态度,是国民党的政治喉舌和舆论工具。这一时期,新桂系的报纸普遍是为国民党反动政治服务,特别为本派系的政治、经济效益广为宣传。但是,新桂系当局对国民党中央的政令也并不完全苟同,部分报纸登载了不少揭露国民党统治集团的评论和报道。

2.2 抗日战争时期

抗战时期,由于独特的地理位置和政治形势发展,广西成为全国抗战的大后方。广州、上海、武汉、长沙等地区的一部分报社纷纷迁至广西,各地文化名流也逐渐云集广西办报创刊。这一时期,中国共产党(以下简称“中共”)等进步势力主办的报纸得到公开发行,新桂系新闻事业有了显著进步,同时也促进了广西报业的迅速发展。馆藏抗日战争时期主要报纸代表有《广西日报》《建国日报》(北流版)、《郁林日报》等。《广西日报》是新桂系的机关报,前身是广西省政府创办的《南宁民国日报》。1936年广西省会由南宁迁至桂林,《南宁民国日报》与《桂林日报》合并改组,另行创办《广西日报》。《广西日报》接收《桂林日报》的班底和设备,于1937年4月1日正式创刊。桂柳会战爆发前,日军大举进犯广西,广西省政府疏散到百色。《广西日报》于9月14日停刊,后又陆续在宜山、昭平、百色、柳州等地继续出版。抗日战争胜利后,广西省府迁返桂林,《广西日报》坚持出版至1949年11月23日。

《建国日报》(北流版)是广西北流县政府主办的报纸,也是北流最早出版的县报。1939年4月24日创刊,可谓北流抗战的宣传阵地。后来因财政困难,办报经费得不到保障而宣告停刊。该报四开四版,第一版是国际国内重大要闻,主要报道当日电讯;第二版是地方新闻,主要登载北流关于城乡开展抗日救亡活动的消息;第三版一般刊载机关、团体的公告和商业广告;第四版是抗战阵线栏目,专门发表宣传抗日的稿件。《建国日报》(北流版)虽是一份县域报纸,发行范围却一度突破本省界限,远至广东高州、化州、信宜、廉江等县[2]。

《郁林日报》的前身是国民党玉林县党部主办的《郁林民国日报》,由于历史原因,几经更名。为顺应抗战形势的需要,1939年5月1日四开版《郁林日报》创刊,代替《郁林晶报》[3]。抗战胜利后,此报纸因电务员要求加薪不遂而一度停刊,后来又以集商股方式集资复刊。1948年4月1日,《郁林日报》改名《南锋日报》继续出版。该报言论为国民党所掌控,是国民党玉林县党部的传声筒。

这一期间,受全国团结一致对外抗日的形势影响,新桂系在中共的帮助下,创建了以《广西日报》为中心的报业网,包括广西各地各层级的机关报以及军、商、民、学等各类报纸,促使新桂系新闻事业有了长足进步,形成了广西报业的鼎盛时期。

2.3 解放战争时期

抗战胜利后,国民党新桂系转向支持蒋介石发动内战,同时又扼杀进步舆论。新桂系与蒋介石派系之间同台竞争,相互渗透,相互利用。新桂系坚持内战,追随蒋介石一派,站在了反人民的立场。这一时期,《广西日报》以桂林为总报社,在南宁和柳州两地设立分社。《中央日报》设立桂林总社,在南宁设立分社,出版《中央日报》(南宁版)。《中央日报》(南宁版)一度大肆宣传新桂系的“总体战”,并刊登了许多反共、反人民的评论文章。新桂系当局实施的禁令禁律较多,办报的许多条件被剥夺。不仅如此,新桂系更是动辄查封报纸,甚至连报人的人身安全都受到威胁[4]。新桂系主办的官方报纸陆续逃迁、停刊或被接收,广西报业逐渐趋于萧条。这一时期的馆藏民国报纸代表有《中正日报》《民声晚报》《南锋日报》等。《中正日报》的前身是抗战时期国民党政府第四战区政治部主办的《阵中日报》,属于军队报纸。《阵中日报》原于1939年8月13日在广东曲江出版,1940年7月随军迁至广西柳州继续出版。1945年11月,《中正日报》在柳州创刊,报名由国民党第四战区司令张发奎题写,社长由原国民党第四战区政治部主任秘书王候翔担任。后来,《中正日报》由柳州迁至广州继续出刊。该报重要新闻采用中央通讯社稿,外国通讯社稿只能作为参考,即使刊用也不照录原文,也采用部分本地私营通讯社稿,对体育、文娱报道比较重视[5]。

《民声晚报》于1945年9月在柳州创刊,初创时属于民办性质,1946年被广西保安司令部第二处处长强行接管,成为国民党军统特务机关把持的报纸。该报第一版为国内外新闻,包括社评、短评、专论等;第二、三版多是刊登要闻和杂文,设有《灯下随拾》《五光十色》等专栏;第四版是省、市新闻,多是刊载城市社会信息和商情。该报由民生印刷厂承印,发行量一般为 2 000 份,最高为 3 000 份[6]。

《南锋日报》是玉林、北流、兴业、贵县、陆川、博白等六县联合出版的报纸。它的前身是1932年的《郁林民国日报》,因历史缘故,多次易名。1939年,为适应抗战形势的要求,社会知名人士呼吁改办日报,《郁林日报》顺势创刊。1948年3月,罗活接受《郁林日报》的器材后,改办成对开大型报纸,并改名为《南锋日报》。该报于1948年4月1日创刊,仅出版数期,同年11月1日被迫停刊。

3 馆藏民国报纸的文献价值

民国历史虽然短暂却是承上启下的关键时期。政治上,资产阶级革命派通过政治革命,推翻帝制,使得民主共和观念深入人心。军事上战争纷起,社会动荡不安,东西方文化交流频繁。随着新闻事业的蓬勃发展,报纸成为当时重要的社会媒介。玉林市图书馆馆藏民国报纸中,大部分是具有地方性的报纸,这些民国报纸作为区域社会记忆的承载体,不仅记载了民国时期广西各民族的斗争历史和近代玉林社会的历史变迁,还清晰地反映出广西新闻传播事业的宏观脉络。3.1 记录民国玉林地区的社会发展变迁

据统计,馆藏民国报纸资源中属于玉林地区出版的有4种,主要集中在玉州、北流等地办报,这些报纸敏锐记录了20世纪30、40年代玉林社会生活的发展和变迁,反映出玉林地区城乡发展与民众生活的现代化历程。民国时期是玉林社会转型的关键时期,不仅社会结构发生变化,民众的生活领域也呈现新特点。报纸上刊登了大量的商业广告,内容涵盖饭店、药店、影院、商店百货、旅馆、房屋租赁、学校招生等信息,可知民众生活已日渐丰富。这也说明自九一八事变后,伴随着社会政治、经济、文化的剧烈变动,玉林偏居一隅,无论是在农业、工业、商业方面,还是文化、教育事业方面都得到一定发展。与此同时,相应主题内容报纸的出版和迅速传播也促进了玉林经济、教育、文化事业的发展。馆藏民国时期的玉林报纸为研究地方历史文化发挥了参考作用。3.2 反映民国新桂系报业的发展

馆藏民国广西报纸以其独特的视角反映了民国时期八桂大地在政治、文化、社会等方面的历史变迁,印记着广西人民所走过的艰辛历程。民国元年,《中华民国临时约法》规定人民有言论、著作、刊行的自由,自此广西与全国同步进入了“报界黄金时代”。新桂系统一广西后,各类报纸在广西各地举办,各派政治力量善于利用报纸宣传其政治态度,广西报业初次获得发展。新桂系主政广西时期,广西的新闻工作者主要在经济、文化比较发达南宁、桂林、柳州、梧州、玉林等城市集中办报,特别注重宣传新桂系政见和“复兴广西”的建设成就,广西由此形成了独具规模的报业系统,军、政、民、工、商、学等各类报纸更是兴盛一时。20世纪40年代末,因战乱肆迁的新闻机构逐渐返回原地。这一时期,一大批新的报纸纷纷兴办,其数量一度超过前期。新桂系当局尤为重视基层办报,各县合计有93种,其中74种为县办的《民众简报》,超过了以往规模[7]。以玉林地区为例,当时玉林新闻界日趋活跃,拥有报纸有十余种之多,陆续出版的《民众简报》有《玉林民众简报》《陆川民众简报》《博白民众简报》《兴业民众简报》等。新桂系政府在不同时期对中共采取时而联合、限制、打压的多变政策,对国民党中央政权也是相互利用、明争暗斗。新中国成立前夕,新桂系当局无情地镇压进步力量,甚至改组、封闭进步报社,新桂系报业走向衰落。可见,新桂系报业在不同历史时期呈现不同特点。3.3 为研究抗战历史提供史料

在馆藏民国报纸资源中,有关政治、军事方面的报道占据一定比例。以《广西日报》为例,《广西日报》原是桂系喉舌《南宁民国日报》,随省政府迁至桂林后改名《广西日报》。由于与蒋介石派系之间矛盾不断,新桂系需要争取文化界各方面知名人士的帮助,这就促使《广西日报》在一段时期内保持着政治中立的态度。该报曾一度着重宣传中共建立抗日民族统一战线的政治主张,报道国内抗日救亡运动的情况,对抗战重大事件进行过密切关注和及时、持续的报道。北流《建国日报》是抗战时期地方政府的机关报纸。1939—1942年间曾有多名中共地下党员在此报社任职。该报一度大力宣传坚持持久战,指出根据当时主客观条件,执行“持久战略”是“绝对正确”的[8]。香港《星岛日报》《梧州日报》《郁林日报》等报纸都曾报道日军侵华的侵略罪证,记录了社会各阶层要求停止内战、一致对外的深切呼声。这些报纸对多个地区的抗战救亡运动和海内外侨胞声援抗日的活动有过翔实的报道,还发表了许多广西进步文化人士的言论和文章。因时代的特殊性,这一时期的报纸多采取了较为灵活的宣传策略,通过漫画、译稿等形式报道抗战新闻。《郁林民国日报》曾出版副刊《雷莺》。《雷莺》以宣传抗日救国为宗旨,刊登诗歌、小说、杂文等作品,发行范围遍及玉林五属,流行省内外,在当时影响较大。《雷莺》今为广西通志馆收藏,玉林市图书馆所藏为影印汇订本。馆藏民国报纸是记录历史变迁的重要载体,是日本侵华的有力见证,具有一定的史料价值和研究价值。4 结 语

民国报纸是近代社会发展变迁的晴雨表,两者相互影响、相互促进。馆藏民国报纸是记录玉林社会变迁的重要载体,记录这一时期广西近代报业的发展史实,在新闻报道方面更是紧扣时代主题,对日军侵华前后、解放战争等时事保持密切关注,是学界开展相关研究不可忽视的珍贵文献。