于晓斐

(青岛市图书馆,山东 青岛 266000)

十八大以来,党中央高度重视农业农村数字化建设,并制定出台了一系列政策措施。2018年以来,中央“一号文件”首次提出“数字乡村战略”,随后中共中央办公厅、国务院于2019年印发《数字乡村发展战略纲要》,将数字乡村建设作为乡村振兴的首要任务,逐步通过加强乡村网络建设、数字终端建设、数字移动服务平台建设推进乡村数字化网络建设全面普及。目前,我国各个数字乡村建设工作全面普及开来,各类乡村数字化设施、设施、信息化设施建设工作也在逐步加快,以大数据、物联网、新媒体为代表的数字业态也逐步融入乡村发展中,农村电商、直播带货、虚拟乡村文化服务站在乡村全面扎根,数字技术、数字媒体、数字终端及数字化基础设施在农村经济发展、文化服务中的作用越来越突出。

面对农村数字化建设的新趋势,各地图书馆也依托各种数字化措施开展内容丰富、种类多样的农村公共文化服务活动,引导更多农村居民积极参与阅读、体验数字服务,以达到提升农村群众文化素质的目的。本文聚焦数字乡村建设新趋势,对数字乡村建设给农村公共文化服务均等化影响与作用机制进行研究,提出数字乡村建设对农村公共文化服务均等化创新发展思路,以期为当前图书馆在数字乡村建设背景下健全农村公共文化服务体系、达成公共文化服务均等化目标提供新方法,从而推动农村公共文化服务事业有效发展。

1 数字乡村建设概述

1.1 数字乡村建设的背景

目前,在数字化浪潮背景下,众多数字终端、数字化设施在我国各地纷纷落地,使农村数字化建设水平得到全面提升。在农业生产方面,大数据、物联网等数字化技术的应用使农村种植业、养殖业的生产管理效率得到全面提升。在农情灾害的智能监测、无人机消撒、农机智能化控制、动植物疾病精准预防、动植物精准投喂方面,数字化技术都取得明显成效。在农副产品销售方面,电商平台、自媒体、新媒体、直播带货成为重要的销售端口,对于农副产品流通、农产品消费市场拓展、农民经济收入增加、客户群体精准识别发挥着重要作用。在农村生产生活方面,众多以数字技术、数字资源为核心的数字服务场景给农民的生产生活带来极大便利,一方面,电商平台、网络学习平台的引入给农民学习最新的农业生产技术、购买农业生产机械及农业商业化服务提供了良好端口;另一方面,智能手机的广泛普及使众多社交服务应用成为农民与家人朋友沟通的重要渠道。同时,数字平台在乡村民主管理、政务服务、党务服务、基础教育、医疗服务、基础设施建设方面逐步推进,并依靠众多的应用场景成为基层服务、公共服务的一种有效方式,在乡村振兴、产业兴旺方面发挥着越来越重要的作用。1.2 数字乡村建设的内涵

从现有学术研究成果来看,数字乡村是依托当前互联网技术、数字技术、数字经济及网络通信技术而形成的以乡村治理、乡村振兴、乡村发展为核心的数字经济业态,既能通过对乡村居民的有效培训提高他们的数字化技能,也能借助数字技术通过对乡村产业的赋能,帮助乡村产业实现有效的转型,提高乡村生产生活效率。数字乡村内含的多种政策要素、引导机制,与乡村振兴、乡村精神文明建设、乡村脱贫有着内在契合性。乡村图书站、乡村文化服务站是开展农村公共文化服务、传播社会主义先进文化、宣传科学思想的前沿基地,是数字乡村建设的重要力量。在数字乡村建设的大背景下,依靠数字技术、互联网、数字技术对乡村图书馆、乡村文化站全面赋能,促进乡村图书站、乡村文化站在数字化建设与资源整合升级过程中进一步发挥数字资源的引导力、影响力,逐步提升数字化服务水平,满足乡村民众日益增长的精神文化需求,进一步推动农村公共文化服务均等化目标的实现。2 数字乡村建设对农村公共文化服务均等化的影响

2.1 全面提升农村公共文化服务的数字文化资源保障能力

数字乡村建设背景下,数字技术、移动互联网、信息网络链接乡村文化服务站、农家书屋、乡镇图书站、省市图书馆,形成了层级化的数字资源共享系统,借助虚拟“云空间”,音视频等实物资料转化为便于存储利用的数字资源,依靠数字系统垂直供给到乡村文化服务站,这样不仅可以满足乡村居民的文化资源服务需求,而且可以通过打造相应的“数字阅读终端”“全景共享平台”,打破各公共文化服务机构间的信息隔阂,让乡村民众足不出户就能随时随地漫步“云”端,从而让图书馆优质的数字文化资源与农村公共文化服务同步融合,这样乡村民众就不再受传统农家书屋阅读资源不足的限制,可以随时随地借助数字资源共享系统查询书籍、阅读书籍。例如,山东德州图书馆借助5G网络技术,开发农业技术服务系统,将各类纸质农业科技书籍、农技文献转换为数字资源,并借助“农业技术服务系统”共享,乡镇民众通过图书馆开发的移动App就能快速访问,这样不仅满足了乡村民众的技术查询需求,同时也扩大了图书馆数字服务的范围,全面提升了农村公共文化服务的数字文化资源保障能力。2.2 促进农村公共文化服务数字文化资源结构调整与升级

数字乡村建设使优质数字文化资源借助移动网络与数字媒体实现更全面、更广泛的共享,传播效率也大幅度提升,不再局限于城市空间共享与传播,各级乡镇、自然村也得到有效覆盖。具体而言,数字乡村使各种农业生产、农业科技、农业经营方面等实体资源升级为数字资源,从而将图书馆馆藏资源、农业技术服务资源有效下沉到乡村文化服务站、乡村阅览室,并依靠数字终端、移动设备更为全面生动展现,通过线上的互动交流、乡村共享阅读空间打造沉浸化阅读场景,多元化开展农村公共文化服务活动,为农村公共文化服务机构实现优化数字文化资源结构,扩充数字文化资源储备提供自由交互的空间,进一步提升农村公共文化资源功效使用效率。例如,烟台市农业技术展览馆联合市博物馆借助云存储技术,打造乡村农业技能服务数据库,将分布在网络空间与各类公共文化机构农业数字资源进一步整合,依靠微信、微博社交媒体推送农业技能服务信息,使村民借助智能手机就能快速参与线上农业技能服务讲座与农业知识交流活动。2.3 面向乡村民众提供一站式数字文化资源服务

数字乡村建设不仅仅局限于乡村数字文化资源体系的建设,还需要对农村群众提供一站式数字文化资源服务,面向乡村民众提供信息技能培养、农业信息咨询、农技指导等服务,以传统的乡村公共文化服务站为载体,借助数字技术打造“一站式乡村数字服务驿站”,实现农业技能服务、农业生产指导、信息技能培养、公共文化服务的全领域服务,拓展图书馆数字资源服务的范围,促进数字文化资源传播与利用各个环节的充分整合,提升农村公共文化服务效率。顺义作为“首都粮仓”,村民们在粮食种植、病虫害防治上有着巨大的知识信息需求,顺义区农委联合图书馆、农技服务站、乡村振兴局在全区23个乡镇建设了“数字农技服务站”,为农业种植户提供灾情预警、农技学习、病虫害防治、咨询问答等多种公共文化服务,使农业生产安全有了更充分的保障。3 数字乡村建设对农村公共文化服务均等化作用机制

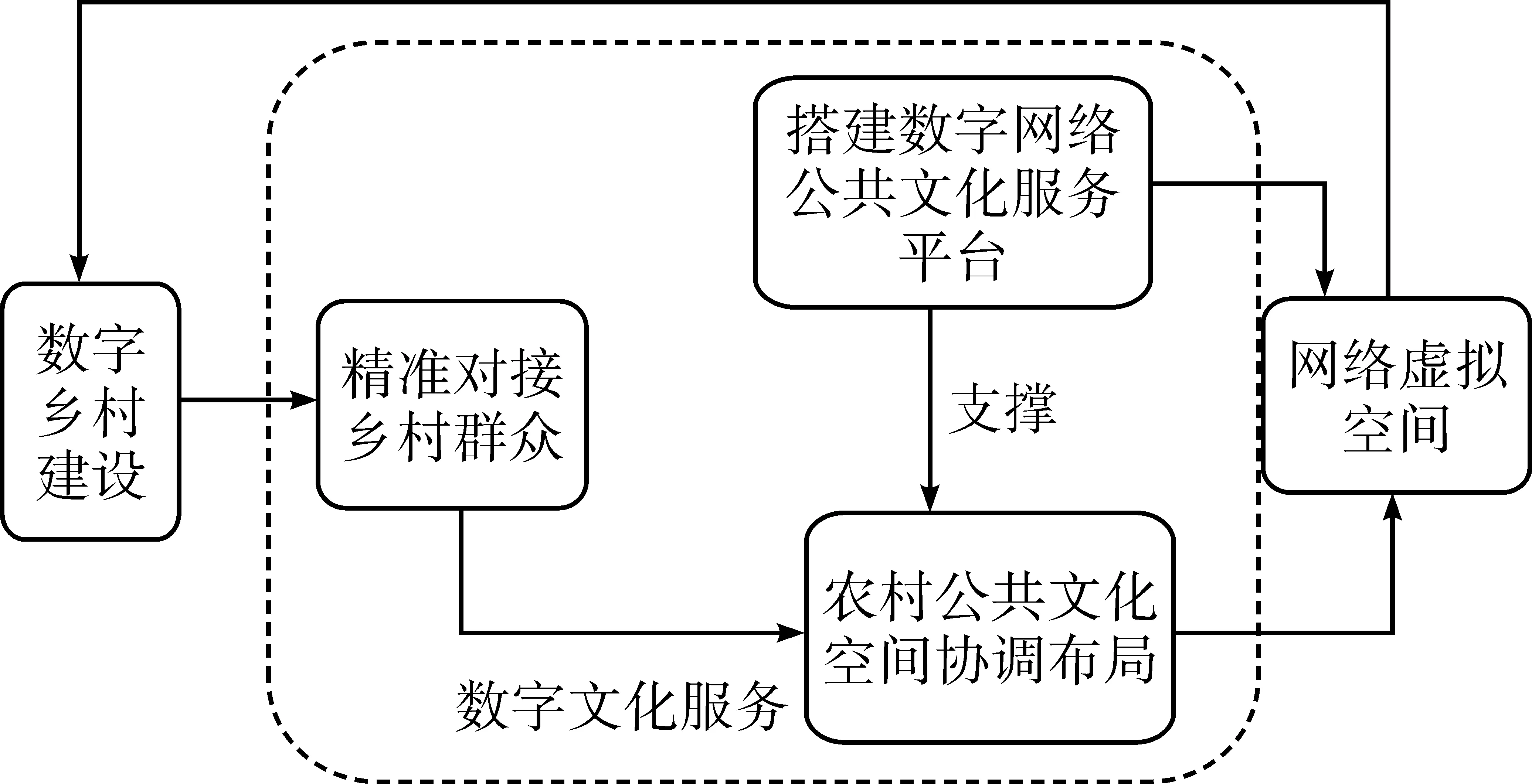

乡村具有明显的空间属性,数字乡村建设是从信息、文化、经济、技术等维度遵循数字技术发展的一般规律,通过“数字革命”为农村公共文化服务均等化赋能,帮助乡村解决信息共享不及时、文化资源匮乏、文化服务内容缺失等问题。数字乡村建设对农村公共文化服务均等化作用机制主要表现在资源供给、文化服务布局、数字网络共享三个层面上,通过精准对接乡村群众、农村公共文化空间协调布局、搭建数字服务平台推进农村公共文化服务均等化目标实现(见图1)。

图1 数字乡村建设对农村公共文化服务均等化作用机制

3.1 精准对接乡村民众:垂直提供农村公共文化服务

数字虚拟空间具有超时空性,能实现数字文化资源与农村公共文化均等化需求的精准匹配,让最新的农业政策、农业经济咨询、政治动态、经济政策、农业生产技术信息及时高效地传递到农村,有力解决了农村居民信息获取不及时的问题。数字乡村建设使农村的信息生产传播方式发生了改变,优质的公共文化资源借助数字移动媒体实现了共享。以北京市昌平区南口镇“数字乡镇”项目建设为例,昌平图书馆、文化馆、乡村振兴局联手南口镇政府通过加强全镇移动通信网络、数字基础设施建设,建设了“数字乡村智能服务系统”,借助云计算、5G技术打造了“数字乡村云空间”,依靠数字网络、数字媒体、智能终端以短视频、沉浸式情景、网络直播、真人互动的形式面向全镇居民提供种植、养殖方面知识技能,垂直供给公共文化资源,提升了农村公共文化服务均等化的精准性。3.2 农村数字资源协调布局:推进乡村公共文化服务全面普及

数字乡村建设促进乡村在数字设施、数字网络、数字文化资源建设与使用上协调布局,依托5G信息网络、文化资源数据库,农家书屋、乡村文化站、乡村阅览室的信息资源获取能力和服务能力进一步提升,通过建立数字文化资源共享体系,各级农村公共文化服务平台分工更为精细、联系更为密切,使乡村公共文化服务体系得到科学优化。浙江省德清县作为国家“数字乡村”建设第一批示范县,通过增加财政投入,引入大数据、云计算、物联网技术,整合全县各类文化资源,以5G网络技术为基础,围绕全县乡村打造了数字文化资源共享服务体系,针对农村农业生产、乡村数字文化服务建立了多类数字化示范平台,真正做到了文化资源“惠”共享、文化服务“惠”普及,提升乡村公共文化服务效能。3.3 搭建数字服务平台:促进农村公共文化服务便捷化

数字乡村建设使数字虚拟空间、数字网络在乡村公共文化服务过程得到全面应用,通过搭建数字服务平台使多样化的数字文化资源在和文本知识在网络虚拟空间有效处理和分类,并通过数字多媒体、VR、AR使乡村民众借助数字终端充分感知,有效解决农村个体用户信息处理能力缺乏造成的数字文化资源难以及时利用的问题。河北省张家口市借助冬奥契机,充分发挥市科协、文化馆、图书馆的资源技术优势,针对全县乡村民众建立了冬奥“悦享”主题文化空间,并在线上推出“悦享”数字空间,针对全县乡村民众冬奥知识普及服务需求建立个性化服务系统,为全县乡村民众自动匹配冬奥主题文化资源,让乡村民众能够近距离接触冬奥、进一步了解冬奥,使冬奥主题文化便捷性得到进一步传播和弘扬。4 数字乡村建设对农村公共文化服务均等化的创新发展

4.1 数字文化资源深度整合,关注不同群体公共文化服务需求

数字乡村建设的重要目的是培育乡村民众文化素养,提升乡村民众综合素质,这也是实现乡村居民思维、行为现代化建设的重要方式。数字乡村建设对农村公共文化服务均等化的创新发展在于实现优质数字文化资源的深度整合,并借助数字网络、多媒体、数字设备实现社会主义先进文化在乡村的普及、弘扬,针对不同区域、不同地理环境乡村居民的实际情况,对乡村民众的文化需求差异化区分,逐步应用高质量的数字文化资源加强对乡村民众的技能培训和文化引导。以天津市宝坻区“数字惠民工程”为例,通过打造“宝坻大数据集成共享平台”,对全区17万农民的生产生活需求进行重点统计与分析,划分29类农村公共文化服务群体,针对农技信息获取难、农科知识查询难的问题,依靠农家书屋、乡村文化站、乡村阅览室推出59种农技农科教育培训班,鼓励农民积极参与学习培训,运用掌握的农技农科知识解决农业生产生活难题。4.2 加强乡村公共文化服务网络建设,实现乡村区域全覆盖

建设乡村公共文化服务网络,实现乡村区域全覆盖是数字乡村建设的重要内容,也是数字文化资源传播共享的重要渠道。乡村公共文化服务网络建设需要搭建统一的技术框架,将多种数字服务平台、数字终端进行融合,打造成为接口统一、协议统一、标准统一的智慧服务系统。乡村公共文化服务网络建设要在保障乡村居民信息安全的前提下实现对不同乡村用户群体的无缝对接,建立乡村居民群体信息特征数据库,并对乡村民众数字文化资源使用情况进行实时监测,掌握乡村民众数字资源行为动态规律,进行科学的风控管理,保障数字文化资源的使用安全。例如,北京市农业科技馆、怀柔区图书馆通过分析全区12万农民的行为动态数据,建立乡村文化服务用户画像,开发覆盖到每个村镇的乡村数字服务系统,将涉及农村观光、种养、旅游各类影音资源投放到服务终端,农民通过图书馆推出的线上应用软件就可以查询相关资源,这样不仅可以满足大量农民的信息查询需求,同时也对数字文化资源的使用进行安全监管,起到了一举两得的效果。4.3 引入先进技术体系,推进农村公共文化服务模式创新

数字乡村建设推进乡村借助5G、AI、物联网技术打造全新的沉浸式乡村公共文化服务平台。凭借5G高带宽、高传输、稳定性强的优势,依靠AI智慧系统对农村公共文化服务各类服务手段、服务方式充分整合,通过物联网系统对集成各类智能感知设备、可穿戴设备、虚拟现实设备集成化控制,实现农村公共文化服务模式创新。乡村居民可在乡村公共文化服务站、乡村数字阅览室借助智能设备、可穿戴设备以沉浸式体验方式漫游网络虚拟空间,便捷获取不同领域信息资讯和数据信息。乡村民众也可通过先进技术体系搭建起来的沉浸式情景便捷接收信息数据,及时了解乡村经济、乡村文化、方针政策及各类型乡村政府方面的信息,在推进乡村数字资源全面共享的前提下,推进农村公共文化服务均等化创新发展。5 结 语

数字乡村建设为农村公共文化服务均等化提供了全新的发展空间,为乡村文化振兴、产业兴旺、经济发展注入了新的动力,也为乡村数字资源共享、文化资源建立了新的平台。数字乡村是依托“数字革命”赋能乡村公共文化服务的全新发展业态,在推进农村公共文化服务均等化实现的过程中,要明确数字乡村建设的背景、内涵、特点,认识到数字乡村对农村公共文化服务均等化的影响及优势,从精准对接乡村民众、农村协调布局、数字服务平台找到其作用机制,全面提升农村公共文化均等化的垂直性、普及性、便捷性,促进农村公共文化服务均等化创新发展。