宋梦寒

“别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿。”读到这句话,恐怕大多数人眼前浮现的都是周星驰在电影《唐伯虎点秋香》里一本正经的搞笑表情。而大多数人可能并不知道,这还真是唐伯虎的诗句,是他的著名诗作《桃花庵歌》里的句子。唐伯虎名叫唐寅,字伯虎,又字子畏,号六如居士、桃花庵主、逃禅仙吏等。他于1470年出生于苏州吴县(今吴中区),是明代著名的画家、书法家、文学家,“吴中四才子”之一,在美术史上与沈周、文徵明、仇英合称“明四家”。

“明四家”所指的四位杰出书画家都出自苏州府,活跃于苏州地区,所以又被称为“吴门四家”。他们继承了元代文人画的传统,把个人理想与情感寄托于山水花鸟人物之中,在诗书画中追求冷逸、清雅和淡泊的抒情意境。他们的作品强调笔墨趣味,讲求古意又不拘一格,个人特点十分鲜明。唐寅是“吴门四家”中极有特色的一位。他诗书画俱佳,作品题材广泛,能古能今,山水人物都挥洒自如,仕女画尤为突出。

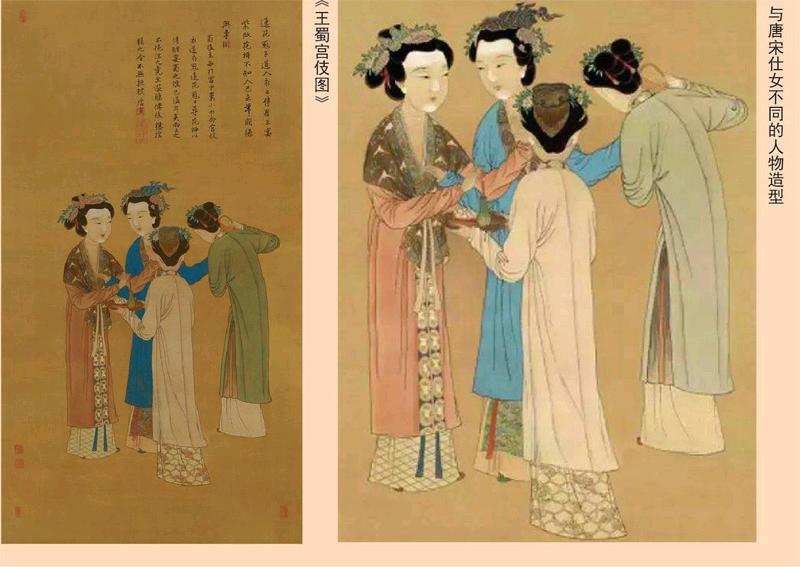

这幅《王蜀宫伎图》就是古代题材,是唐寅工笔重彩人物画的代表作。原作高124.7厘米,宽63.6厘米,描绘的是五代蜀后主王衍后宫的歌舞伎。唐寅的工笔人物虽然受唐宋人物画的影响,但在造型上与唐宋时期又有很大的不同。他画中的仕女多是窄腰削肩、柳眉细眼的江南女子形象,完全不似唐宋人物的丰满圆润,而是多了几分清秀柔美,体现了不同于唐宋的审美。此画俗称“四美图”,画中四个歌舞伎身着带有彩色云霞纹饰的道衣,头戴金莲花冠,体态端庄又不失娇媚。四个女子妆容精致,在等待蜀王召唤前去侍奉。四人交错而立,聚散有致,姿态各不相同又相互联系。虽然人物没有大的动作,但微微倾斜的头部和稍稍弯曲的背部丰富了人物动态,略微前倾或侧转的身姿以及相互攀连的手臂展现了人物的互动关系,增强了画面的生动感和故事性,整幅作品静中有动、动中有静。

唐寅的衣纹描法并不完全是传统线描的样式,他的琴弦描法精秀柔韧、细劲流畅、洒脱灵动,较南宋院体画更加活泼。冠服纹饰的刻画精致入微,设色典雅鲜明,又不失和谐统一。人物的脸部用的是中国画传统的“三白法”,这种方法的着色程序通常是在绢的背面人物脸部的位置平涂淡淡的白色,正面平涂肉色,然后在额头、鼻梁和下颌三处施以略多的白色,目的是增强人物面部的立体感和美感,跟今天女孩子化妆要在这三个部位打高光是一个意思。我们现在看到的画面效果是因为年代久远,画面变暗减弱了肉色,白色多的三个地方才显得有些突兀,并不是网上说的那样是当时流行的妆容。

这幅画没有背景物象,而是留有大片空白,這是中国艺术特有的构成形式,用以虚写实的方式给观众留下想象的空间,“妙在无处”是中国美学思想的一个重要内容。

明代绘画总的来说风格比较多样,虽然在明初很长一段时间里,由于政府的思想管控,宫廷画家为了避祸只能一味摹古,致使唐、宋、元院体画的华丽和雄劲一度成为画坛主流。但是随着皇权的衰落,城市的繁荣和文人意识的觉醒,到了明朝中期,艺术流派繁多、名家辈出,承袭自元代的崇尚精神自由的文人画成为艺术时尚。这样一个开放包容的时代,为唐寅的艺术创新提供了丰沃的土壤。

然而,虽然性情豪放不羁、恃才傲物,甚至敢于自封“江南第一风流才子”,但唐伯虎潇洒快活的人生却只是影视剧里虚构的。真实的唐伯虎出生于小商人家庭,并没有显赫的家世。凭借出众的天资,他16岁中解元、28岁乡试第一,却不幸卷入考场舞弊案,从此放弃功名。他本来想过“桃花坞里桃花庵,桃花庵下桃花仙”的散淡日子,谁知家庭屡遭变故,连亲人去世都无钱安葬。本来是文人画家的他,不得不去做职业画家,甚至一度靠卖春宫图维持生计。他的桃花庵,就是他看上的一处废弃的别墅,买又买不起,只好借贷买下,并把部分藏书抵押给朋友,之后努力画了两年的画,才把贷款还完。

屡遭挫折的唐伯虎贫病交加,几次自杀未遂,最终潦倒而死,终年54岁。他临终时写的绝笔诗表达了自己无限的惆怅:“生在阳间有散场,死归地府又何妨。阳间地府俱相似,只当漂流在异乡。”endprint